Кластерная головная боль дифференциальный диагноз

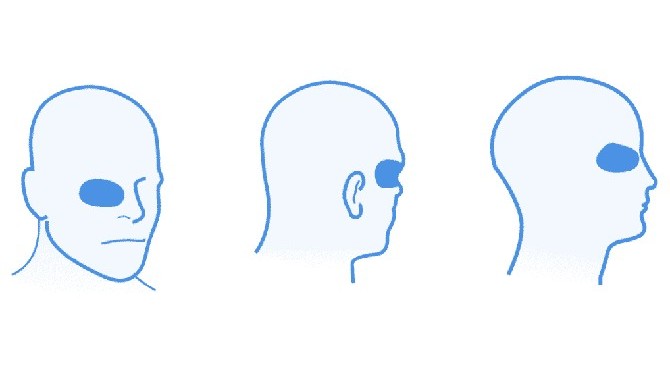

Атака кластерной цефалгии характеризуется достаточно интенсивной, острой головной болью жгучего, сверлящего, распирающего характера, практически всегда в лобно-глазничной или височно-глазничной области. Некоторые больные испытывают ощущение “выпирания глаза из орбиты”. Часто отмечается иррадиация боли в ипсилатеральные отделы лица, зубы, иногда на всю половину головы и шеи.

Характеристика боли при кластерной цефалгии

Интенсивность боли во время наиболее жестокой атаки настолько велика, что больные не в состоянии прилечь и обычно беспокойно ходят по комнате, иногда кричат или проявляют крайнюю раздражительность. Это является характерным симптомом для кластерной цефалгии, отличающим ее от мигрени. По данным исследователей из клиники головной боли в Бостоне, 32% больных кластерной цефалгией во время приступа плакали, 37% — кричали, 16% — бились головой об стену, 14% — корчились на полу. Описаны попытки самоубийства больных при серии тяжелых приступов пучковой головной боли.

Боль практически всегда отмечается на одной и той же стороне, исключительно редко может перемещаться на другую сторону. По данным некоторых авторов головная боль чаще наблюдается слева.

Боль практически всегда отмечается на одной и той же стороне, исключительно редко может перемещаться на другую сторону. По данным некоторых авторов головная боль чаще наблюдается слева.

Болевая атака обычно сопровождается одним или более из следующих вегетативных симптомов: покраснение лица, слезотечение, конъюнктивальная инъекция, заложенность носа, риноррея, профузный пот в области лба и лица, отек век. У 60-70 % больных во время атаки отмечается неполный синдром Горнера в виде ипсилатерального птоза и миоза, причем у 0,5- 0,6 % больных этот синдром может оставаться длительное время.

Кластерные атаки развиваются внезапно и продолжаются 15-180 минут от 1 до 8 раз в сутки. В большинстве случаев боль возникает во время сна и заставляет пациента просыпаться ночью в одно и то же время с точностью будильника («будильниковая» головная боль). Отмечено, что пик боли совпадает с началом первой REM-фазы (пародоксальной фазы) сна через 90 минут после засыпания. Атаки возникают сериями («пучками») длительностью от недели до нескольких месяцев (так называемые кластерные периоды) и перемежаются периодами ремиссий длительностью обычно месяцы и годы. Около 10 % пациентов страдают подобными синдромами постоянно.

Эпизодическая кластерная головная боль

Эта форма характеризуется кластерными периодами продолжительностью от 7 дней до года, перемежающимися периодами ремиссий длительностью от 14 дней и более. «Кластеры» обычно имеют место ежесуточно в течение нескольких недель или месяцев с определенной сезонностью у каждого больного, затем уменьшаются и исчезают на срок, в среднем, 6 месяцев — один год. При эпизодической форме ремиссия может продолжаться несколько лет, однако больной помнит о возможности возвращения атак боли каждый сезон.

Хроническая кластерная головная боль

Хроническая кластерная цефалгия, впервые описанная в 1971 году K.Ekbomи характеризующаяся отсутствием периода ремиссии в течение 1 года или ремиссией длительностью менее 14 дней. Кроме того, для этой формы кластерной цефалгии характерны большая частота атак и меньший эффект от профилактической терапии, чем при эпизодической форме. Описана первично-хроническая форма кластерной цефалгии, когда заболевание с самого начала принимает затяжное течение и характеризуется совершенным отсутствием фазы ремиссии. Если в динамике заболевания между кластерными периодами наблюдался хотя бы один «светлый» промежуток длительностью 14 дней или более с последующим течением без ремиссий, то в данном случае имеет место вторично-хроническая форма заболевания, развивающаяся из эпизодической.

Провоцирующие факторы

Характерным для заболевания является тот факт, что в течение кластерного периода приступы головной боли могут быть спровоцированы алкоголем, гистамином и нитроглицерином. Следует отметить, что больные кластерной головной болью нередко много курят и злоупотребляют алкоголем. Алкоголем они пытаются смягчить головную боль и нередко относятся к разряду часто и много пьющих. При фармакологической провокации приступ может быть отсроченным на 60-90 минут, иногда вместо развернутого приступа возникает преходящее покраснение лица, тяжесть в голове и заложенность носа. Однако в межприступный период эти же факторы не вызывают болевой атаки. Таким образом, тест на провоцирование атаки является важной диагностической методикой, хотя его отрицательные результаты не позволяют исключить диагноз кластерной цефалгии. В отличие от мигрени, пищевых факторов, вызывающих кластерную головную боль, не выявлено.

Особенности диагностики

При диагностике следует учитывать, что в межприступном периоде это практически здоровые люди. Объективные невропатологические симптомы вне приступа головной боли у больных пучковой цефалгией весьма скудны и единственным длительно сохраняющимся симптомом может быть ипсилатеральный неполный синдром Горнера, подтвержденный пупиллометрией. Кроме того, во время болевой атаки наблюдается увеличение пульсового наполнения артерий медиального угла глаза, повышение корнеальной температуры и влажности лба.

Во время кластерной атаки выявляется повышение уровня гистамина в крови и моче, значительное уменьшение активности моноаминооксидазы эритроцитов, снижение уровня тестостерона в крови у мужчин. Компьютерная томография и ЯМР подтверждают отсутствие органических повреждений вещества головного мозга. Церебральная ангиография во время атаки головной боли может иметь изменения в виде дистонии в области сифона внутренней сонной артерии, расширения глазничной артерии и замедления кровотока в ней. Допплерографическое исследование во время приступа кластерной цефалгии выявляет ипсилатеральное уменьшение скорости кровотока в супраорбитальной артерии. При термографии лица во время болевой атаки обнаружено повышение теплоотдачи в орбитальной области на стороне боли. В межприступном периоде сосудистых изменений не отмечается.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз следует проводить с мигренью, хронической пароксизмальной гемикранией, паратригеминеальным синдромом Редера, невралгией тройничного нерва, аневризмой внутренней сонной артерии.

Невралгия тройничного нерва отличается характером боли, длящейся несколько секунд или минут. Приступы не имеют четкой периодичности и провоцируются при еде или разговоре в результате раздражения триггерных зон.

Синдром Редера — паратригеминиальный паралич окулопупиллярного отдела симпатической нервной системы, клинически отличается от кластерной цефалгии меньшей интенсивностью болей, отсутствием кластерных периодов, а также наличием симптомов органического поражения нервной системы.

При височном артериите боль носит постоянный характер, наблюдается болезненная, уплотненная височная артерия и ее типичные гистологические изменения.

При аневризме внутренней сонной артерии клиническая картина может быть сходной, но выявляются явные признаки наличия мальформации при выполнении церебральной ангиографии.

| Признак | Кластерная цефалгия | Мигрень |

| Аура | Отсутствует | Наблюдается в 20-30% случаев |

| Возраст начала болезни | 20-40 лет | 10-30 лет |

| Преобладающий пол | мужской | женский |

| Локализация боли | Всегда односторонняя, орбитально- лобная или орбитально-височная | Односторонняя по гемитипу, в ряде случаев — двусторонняя |

| Возникновение атак | Ежедневно в течение нескольких недель или месяцев | Интерметтирующее течение с различной частотой |

| Сезонность | Весна, осень | Не отмечается |

| Число атак | 1-8 раз/день | 1-8 раз/месяц |

| Продолжительность болевого приступа | 15-180 минут | до 72 часов |

| Тошнота, рвота | Редко | Часто |

| Наследственность | Не отмечается | Четко прослеживается |

| Вегетативные нарушения | Часто | Редко |

Источник

Головная боль или цефалгия – один из самых распространенных видов боли у современных людей. В большинстве случаев она имеет умеренную интенсивность, характеризуется как «терпимая». Но существует и особый вид тяжелой цефалгии – пучковая или кластерная. Появление ее приступов зачастую становится настоящим испытанием для пациента, требуя подбора высокоэффективных и быстродействующих препаратов.

Какую головную боль называют кластерной

Кластерной называют приступообразную цефалгию с повторяющимися атаками односторонней высокоинтенсивной головной и лицевой боли, которая имеет узкую локализацию в орбитальной, окологлазничной или височной области. Испытываемые при этом ощущения носят практически нестерпимый характер и могут стать причиной угрозы нанесения самоповреждений. Поэтому кластерную цефалгию иногда даже называют суицидогенной или суицидальной.

Термин «кластерная» происходит от английского слова cluster, что переводится как пучок, группировка. В данном случае его используют для обозначения серии однотипных цефалгических приступов. Поэтому кластерные головные боли называют также пучковыми.

Ранее для обозначения этого состояния использовали и другие термины: синдром Хортона, пучковая мигрень, мигренозная цефалгия Харриса, невралгиеподобная гемикраниагия, гистаминовая пучковая головная боль и ряд других названий. В настоящее время они признаны несостоятельными и практически не используются в официальной медицине.

Причины развития

Патогенез кластерной цефалгии долгое время оставался малоизученным. Пытаясь объяснить причину появления столь сильных локальных болевых ощущений, врачи-клиницисты опирались в основном на наличие дополнительных вегетативных симптомов. При этом вторичные проявления принимались за первостепенные.

Согласно действующей классификации, кластерную головную боль относят к группе вегетативных тригеминальных цефалгий. Современный взгляд на патогенез этого заболевания включает несколько моментов:

- Врожденная дефектность (недостаточная структурная или функциональная полноценность) хеморецепторов в каротидных тельцах, которая носит асимметричный характер и более выражена на поражаемой стороне. Это способствует аномальной чувствительности сосудистой стенки к выделяемым во время приступа нейропептидам – функционально активным белковым молекулам, образующимся в различных нервных структурах.

- Избыточная активация интракраниальных (расположенных внутри черепа) парасимпатических нервных путей. Этот процесс протекает по типу односторонней нейрогенной воспалительной реакции и сопровождается повышением в сосудах концентрации кальцитотонин ген-связывающего пептида и вазоактивного интестинального пептида. Именно они относятся к ключевым болевым сенсорным нейропептидам, ответственным за формирование болевых ощущений.

- Вторичное вовлечение тригемино-васкулярной системы на пораженной стороне. Тройничный (тригеминальный) нерв содержит большую порцию парасимпатических волокон, многие из которых иннервируют сосуды лицевой части черепа. Их стимуляция обуславливает явственный нейропатический оттенок испытываемой боли в сочетании с сосудистым компонентом.

- Вовлечение в патологический процесс структур кавернозного синуса. Это зона совместного близкого расположения парасимпатических ветвей, симпатических волокон и чувствительно-болевых (ноцицептивных) волокон тройничного нерва. Такое тесное анатомическое соседство приводит к быстрому перекрестному переходу возбуждения, что объясняет выраженность боли и присоединение к ней односторонних вегетативных симптомов.

Скорее всего, в патогенезе большую роль играет также дисфункция структур головного мозга, ответственных за поддержание циркадных биоритмов. Предполагается, что очаг-триггер при этом располагается в супрахиазмальном ядре подбугорной области гипоталамуса. А его функциональная связь с ядрами тройничного нерва и серотонинэргическими центрами среднего мозга становится предпосылкой для аномального возбуждения тригеминально-васкулярной системы и присоединения комплекса вторичных симптомов.

Но ученые до сих пор не могут дать объяснений, почему заболеванию подвержены преимущественно мужчины, что первоначально запускает патологический процесс и что происходит в мозге в межприступный период.

Как выглядит приступ

Приступ пучковой головной боли возникает остро, без предвестников. Он может быть спровоцирован в период обострения приемом алкоголя или нитроглицерина, перегревом, выбросом эндогенного гистамина, эпизодом сонного апноэ (кратковременной остановки дыхания во сне, нередко на фоне храпа). Причем во время ремиссии эти же факторы теряют свою триггерную силу, становясь для пациента нейтральными.

Наличие внешнего провокатора не является обязательным. Значительная часть приступов возникает спонтанно, вследствие активации внутренних патологических механизмов. Характерно развитие приступа во время ночного сна, когда пациент просыпается через 1,5-2 часа после отбоя от нестерпимой головной боли. Подобные цефалгические эпизоды называют будильниковыми.

Типичная локализация кластерной головной боли — область орбиты глаза

Типичная локализация кластерной головной боли — область орбиты глаза

Характерные симптомы:

- Острое начало боли и быстрое нарастание ее интенсивности. В течение 5-10 минут ощущения становятся почти нестерпимыми.

- Односторонний характер основных симптомов, без изменения локализации в течение текущего и последующих приступов.

- Типичная локализация в области орбиты глаза и над нею, но не исключена и височная цефалгия, а при выраженных приступах боль охватывает почти всю верхнюю часть половины лица, иногда даже распространяется на мягкое небо, ухо, нижнюю челюсть, шейно-подчелюстную область, односторонность при этом сохраняется.

- Очень высокая интенсивность боли, она мучительна, носит сверляще-мозжащий, жгучий характер, заставляет пациента буквально метаться, кричать, плакать, угрожать самоубийством, возбуждение во время приступа – характерный признак кластерных цефалгий.

- Наличие вегетативных (вегетативно-сосудистых) симптомов на стороне поражения: характерны покраснение и инъецирование склеры глаза, зональная потливость и покраснение кожи лица, односторонний насморк с заложенностью половины носа или появлением жидких выделений (ринореи), отечность век. Также может развиться синдром горнера – преходящее сужение зрачка и частичное опущение верхнего века на стороне боли.

- Наличие периода астении после завершения приступа, чувство разбитости может сохраняться до 1,5-2 часов, даже после полного купирования и вегетативных симптомов.

Один приступ в среднем длится до 40 минут. После его завершения все симптомы обычно исчезают, стойкая неврологическая и вегетативная симптоматика для кластерной цефалгии не характерна. Но некоторые люди в течение периода обострения иногда испытывают некоторый дискомфорт в голове на стороне утихшей боли. В период ремиссии никаких симптомов нет.

Течение заболевания

В большинстве случаев – это приступообразно протекающее заболевание. Периоды ухудшений (кластеров или пучков) с серийными приступами длятся от 2-8 до 12 недель и перемежаются более длительными, иногда до нескольких лет, ремиссиями. Но чаще всего отмечается 1-2 обострения ежегодно. Риск ухудшения повышается в весенний и осенний сезон, вскоре после смены часовых поясов, при значительном изменении привычного распорядка дня.

В начале периода обострения приступы достаточно короткие, единичные. Затем они начинают повторяться, формируя серии (кластеры), за сутки может развиваться до 4-8 таких эпизодов. Период обострения при приступообразном течении заболевания сменяется ремиссией.

Но в 10-12% случаев кластерная головная боль приобретает хронический характер, без четко очерченных периодов ремиссии. Такой тип заболевания диагностируют, если приступы возникают регулярно, а межприступный период не длится более 14 дней (в некоторых руководствах – не более 1 месяца). В течение жизни у одного пациента возможны спонтанные переходы между приступообразной и хронической формами.

Диагностические критерии

Диагноз «Кластерная головная боль» может быть установлен врачом, если у пациента в анамнезе было не менее 5 типичных приступов.

Клинические критерии:

- остро возникающая односторонняя боль орбитальной, супраорбитальной или височной локализации, высокой или очень высокой интенсивности, продолжительностью (без лечения) 15-180 минут;

- наличие как минимум одного из сопутствующих односторонних вегетативных симптомов: покраснения конъюнктивы, слезотечения, отека век, ринореи, заложенности носа, гипергидроза и гиперемии половины лба или лица, миоза, птоза верхнего века — эти симптомы должны носить преходящий характер и исчезать после приступа, а их локализация должна соответствовать стороне боли (ипсилатерально);

- первичный характер болевых приступов: их появление не может быть объяснено наличием другого неврологического или соматического заболевания.

Приступы боли не должны сопровождаться другими неврологическими симптомами (парезами конечностей, нарушениями речи, изменениями координации движения и пр.).

Дифференциальная диагностика

При дифференциальной диагностике пучковой головной боли необходимо исключить другие виды тригеминальных вегетативных цефалгий (невралгию тройничного нерва, хроническую пароксизмальную гемикранию), мигрень, вторичные и симптоматические цефалгии.

Например, сходные приступы могут наблюдаться при сосудистых интракраниальных аневризмах и артериовенозных мальформациях, при менингиоме, назофарингеальной карциономе, аденоме гипофиза и других опухолях головного мозга, при субдуральных гематомах различного происхождения, инфаркте верхнешейного сегмента спинного мозга, при образовании кальцинатов в области III желудочка.

Обследование

Исключение вторичного происхождения головной боли – важнейшая диагностическая задача. Поэтому пациентам с признаками кластерной цефалгии при подозрении на симптоматический характер приступов врач может рекомендовать пройти дополнительное обследование. В то же время диагноз пучковой головной боли является клиническим и не требует инструментального и лабораторного подтверждения.

Основанием для дополнительного обследования служит атипичный характер болевых приступов:

- отсутствие четких периодов ремиссии, склонность к хроническому течению;

- наличие других неврологических симптомов во время приступа или после его завершения, кроме преходящего синдрома Горнера;

- отсутствие достаточного клинического ответа на применяемую терапию;

- появление приступов головной боли после черепно-мозговой травмы, на фоне сосудистой патологии;

- ранний или очень поздний дебют заболевания.

Обследование для исключения вторичного, симптоматического характера цефалгических приступов – это в первую очередь современные нейровизуализационные методики. Целесообразно проведение МРТ или КТ головного мозга, предпочтительно с дополнительным контрастированием (ангиопрограммой).

Принципы лечения

Клинические рекомендации при пучковой головной боли включают купирующую и профилактическую терапию. При этом большинство пациентов нацелено на подбор препаратов, позволяющих справиться с уже возникшим приступом, смягчить его симптомы и ускорить их исчезновение. Рекомендованные врачом профилактические мероприятия чаще всего с течением времени начинают соблюдаться нерегулярно, что снижает их результативность.

Госпитализация не требуется, обычно проводится лечение в домашних условиях. К средствам для купирования приступов относят ингаляции кислорода (с помощью лицевой маски, в положении сидя), прием препаратов триптана (Суматриптан, Золмитриптан), интраназальное применение 4% раствора лидокаина. При продолжительных, плохо купируемых и быстро рецидивирующих приступах могут быть назначены глюкокортикостероидные препараты от кластерной головной боли (коротким курсом).

После купирования приступа начинают подбор профилактической, поддерживающей терапии.

Осложнения

Несмотря на высочайшую интенсивность болевых ощущений и наличие вегетососудистого компонента, заболевание не представляет опасности для общего здоровья и жизни пациента. Оно не повышает риск сосудистых катастроф (ишемического или геморрагического инсульта, инфаркта) и не предрасполагает для развития в дальнейшем деменции (слабоумия).

Но кластерная головная боль значительно снижает качество жизни пациентов, особенно при хроническом и часто рецидивирующем течении. Приступы носят столь мучительный характер, что нередко приводят к формированию страха перед их повторением. Поэтому у многих пациентов развиваются невротические расстройства, тревожно-депрессивные состояния, что требует их направления к психиатру или психотерапевту для подбора соответствующего лечения.

Как предупредить повторение приступов

Следует понимать, что полностью избавиться от кластерной головной боли даже при тщательном соблюдении профилактической терапии вряд ли удастся. Назначаемые таблетки не способны радикально устранить имеющиеся в нервной системе патологические изменения.

Основная задача профилактики – уменьшение частоты и выраженности цефалгических приступов в периоды обострений. Хорошо подобранная лечебно-поддерживающая схема также позволит удлинить продолжительность бесприступных периодов (добиться медикаментозной ремиссии).

Немедикаментозная профилактика включает:

- Коррекция режима дня, с соблюдением цикла сон-бодрствование, избеганием работы в вечерне-ночное время.

- Отказ от резкой смены часовых поясов.

- Физиотерапевтические меры с вегетостабилизирующим эффектом: иглорефлексотерапия, бальнеотерапия, лазеротерапия и др.

- Психотерапевтическое лечение.

- Применение аутогенной тренировки и других релаксирующих методик.

Но таких мероприятий в большинстве случаев оказывается недостаточно, они дополняются медикаментозной терапией. Лекарственные средства подбираются индивидуально, под наблюдением врача.

К препарату первой линии для профилактики приступов кластерной головной боли относят Верапамил. При его недостаточной эффективности или плохой переносимости могут быть назначены Топирамат или лития карбонат (при условии динамического контроля уровня лития в сыворотке крови).

Первая линия медикаментозной профилактики включает препараты вальпроевой кислоты, Мелатонин, Баклофен, Габапентин. Они чаще всего назначаются в составе комплексной терапии, в т. ч. в комбинации с антидепрессантами. Иногда применяется также Метисергид (серотонинэргическое средство). Но это накладывает ограничения на лечение во время приступов, из-за несовместимости этого препарата с эрготамином и триптанами.

В настоящее время активно изучается эффективность и безопасность применения моноклональных антител к CGRP и его рецепторам. Но эти препараты еще находятся на этапе клинических исследований, хотя уже полученные данные показывают их достаточную результативность.

Нейрохирургические методики на территории РФ не применяются, хирургическая профилактика не входит в официальные клинические рекомендации. Но в некоторых центрах при резистентных к лечению формах заболевания используют субокципитальную блокаду большого затылочного нерва, стимуляцию гипоталамических структур и другие методики.

Читайте также: Головная боль в области лба

Источник