Чем раньше лечили мигрень

Трепанация

Трепанация черепа является одной из первых хирургических операций, освоенных человеком. Еще древние египтяне использовали ее для лечения различных травм и болезненных состояний. Первым предложил лечить мигрень трепанацией в XVI столетии голландский лекарь Петрус Форестус, который и провел первую операцию больному с неизлечимой тяжелой формой этого заболевания.

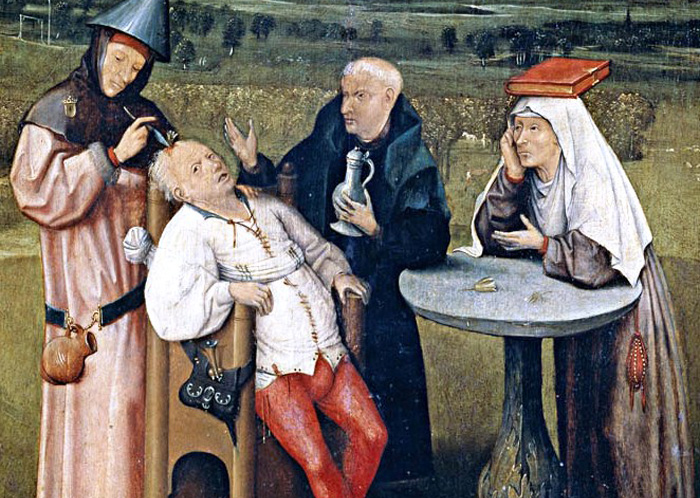

Трепанация черепа в Средние века

Форестус просверлил в черепе пациента отверстие, через которое ему удалось взять образец мозгового вещества больного. Исследовав полученную ткань, хирург заявил, что причина хвори таится в «черном черве», который поражает мозг больного мигренью.

В 2010 году этот задокументированный случай исследовал невролог Питер Дж. Келер, предположивший, что за «черного червя» Форестус принял потемнение тканей. Это явление могло быть вызвано хронической субдуральной гематомой, представляющей собой скопление крови между оболочкой мозга и его поверхностью. Это и было, вероятнее всего, причиной ужасных головных болей пациента.

Чеснок и скальпель

Арабский врач и ученый Абуль-Касим Халаф ибн Аббас аз-Захрави, или как его называли европейцы Альбукасис, жил в Андалусии, на территории современной Испании, в XI веке. Благодаря своим знаниям и умениям этот араб стал известен всему арабскому миру и даже удостоился чести стать персональным лекарем халифа Кордовы.

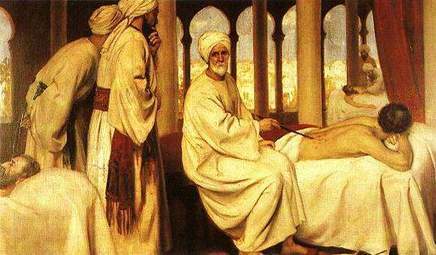

Средневековый арабский хирург

Одним из изобретений Альбукасиса был метод лечения мигрени с использованием чеснока. Процедура начиналась с того, что больному делали на висках скальпелем глубокие надрезы. В образовавшиеся полости закладывали зубки чеснока, после чего раны бинтовали и ждали 15 часов.

После этого чеснок извлекали, а раны натирали несколько дней маслом. Конечной целью было нагноение ран, после чего лекарь прижигал раны раскаленным железом и отправлял пациента домой. Считалось, что таким образом происходит полное излечение мигрени. Сложно себе представить мучения пациента в ходе такого лечения. Не удивительно, что после этого он боялся даже заикнуться об очередном приступе своего недуга.

Электрический скат

До того как были обнаружены целебные свойства кровопускания и чеснока, люди были вынуждены издеваться над больными мигренью другими доступными способами. Придворный лекарь императора Римской империи Клавдия по имени Скрибоний Ларг обратил внимание на мраморных электрических скатов, способных генерировать электрические разряды.

Глазчатый электрический скат

Это послужило началом новой эры в терапии, так как долгие столетия, сначала сам Скрибоний, а затем его ученики, лечили ударами тока от скатов мигрень, почечные колики, подагру и даже выпадение прямой кишки и энурез. До XVIII столетия применяли мраморных скатов, но потом кто-то обнаружил в реках Южной Америки электрического угря, разряд которого, а значит и целебный эффект, были сильнее.

Лечение выглядело нелепо, так как пациента заставляли одной рукой прикоснуться к голове, а другую опустить в емкость с живой рыбой. Следующие за этим разряды помогали за один сеанс избавиться от проклятой мигрени. Совершенно ясно, что терапевтический эффект от лечения электричеством был сродни получаемому от внедрения под кожу головы чеснока.

Каппинг

Еще одна пытка для страдающего мигренью называлась каппинг. Заключалось такое лечение в установке на тело больного горячих стеклянных сосудов. Эффект каппинг-терапии был сродни результатам кровопускания — считалось, что банка втягивает из тела лишнюю жидкость, восстанавливая оптимальный баланс.

Каппинг применяют и сегодня, но уже не против мигрени

Основным популяризатором этого способа лечения был мэр Амстердама Николас Тульп, по совместительству являвшийся врачом. Чиновник утверждал, что ему удалось излечить каппингом женщину, которой не помогали другие способы терапии.

Волдыри, оставшиеся после снятия горячих банок, для усиления лечебного эффекта смазывали кантаридином. Это едкое вещество, вырабатываемое жуками-нарывниками, при излишнем усердии лекаря впитывалось через кожу в слишком больших количествах, вызывая общее отравление организма.

Жук-нарывник

Среди симптомов, вызванных секретом жуков, стоит отметить болезненное мочеиспускание, рвоту, дисфункцию почек и, иногда, смертельную полиорганную недостаточность. Выжившие после особо усердно проведенного каппинга ни в какую не признавались в том, что продолжают страдать от мигрени.

Сушеная моль

Одним из наиболее безобидных методов борьбы с мигренью в Средние века являлся способ, предложенный арабским врачом-офтальмологом Али ибн Иса аль-Кахалем. Этот ученый прославился трудом «Записки глазного врача», в котором описал 130 глазных болезней и способов их лечения.

Арабские лекари в Средние века считались наиболее искуссными

Неврология была не более чем хобби великого офтальмолога, но и в ней он достиг определенных высот. Аль-Кахалем рекомендовал лечить мигрень компрессами из сушеной моли, которую полагалось привязывать тканью к голове. Об эффективности этой терапии история умалчивает. Возможно, пациент рассказывал об облегчении из уважения к авторитету ученого или из боязни стать жертвой чесночных манипуляций, которые в то время еще практиковались.

Грязевые ванны

Лечение минеральными водами — это еще один бесполезный, но при этом и безболезненный способ лечения приступов мигрени. Вошло оно в моду в начале XIX столетия и сразу же получило признание во всем мире. Наиболее популярными курортами Европы стали Мариенбад и Карловы Вары, куда съезжались немощные из разных стран. Водой лечили все что угодно, в том числе «застойные головные боли».

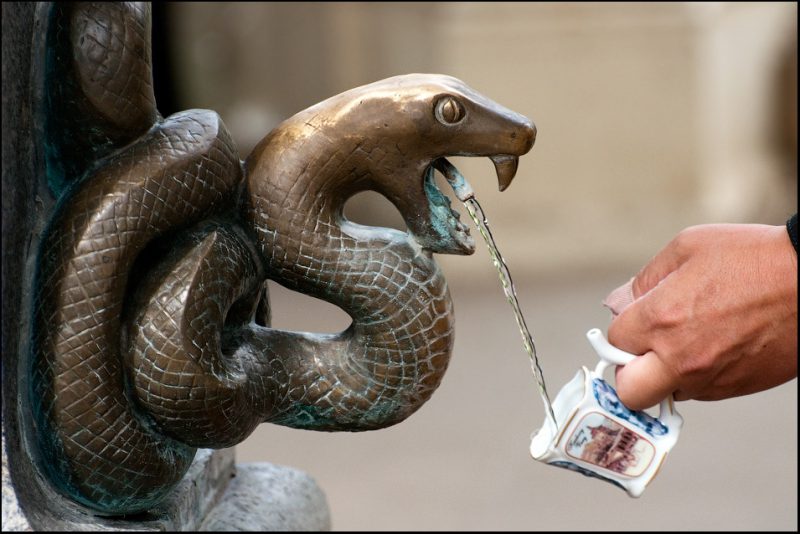

Минеральный источник на курорте Карловы Вары

Немного позже бестселлером стали грязевые ванны, при помощи которых врачи пытались «оттянуть лишнюю кровь» от головы и параллельно успокоить нервную систему больного.

Грязевая ванна не должна быть слишком горячей. При смывании грязи ноги следует тереть друг о друга, а затем протирать жестким полотенцем. После процедуры рекомендована быстрая ходьба, которая улучшит кровообращение.

Такие наставления давал пациентам медик Прусской армии Аполинарий Виктор Ягельский в 1873 году. Нетрудно заметить прогресс медицины в лечении мигрени. Рекомендации Ягельского стали первыми, имеющими хоть какое-то научное обоснование. Вылечить мигрень грязями было невозможно, но зато можно было отвлечься от изматывающих головных болей и получить временное облегчение.

Грязелечение. Фото конца XIX века

Варварские методы постепенно выходили из употребления и заменялись более научными и прогрессивными. Уже в просвещенном XIX столетии существовало множество экзотических медицинских приспособлений, некоторые из которых задокументированы фотографами.

Смотрите также — Мировая история контрацепции: паутина, навоз слона и другие эффективные средства

Понравилось? Хотите быть в курсе обновлений? Подписывайтесь на наш Twitter, страницу в Facebook или канал в Telegram.

Источник

Ученые изучают причины мигрени с того времени, как эта болезнь стала известна. Но мигрень все еще имеет тайны, над которыми работают ученые разных стран. Именно поэтому мы решили рассмотреть основные теории возникновения мигрени, разработанные разными исследовательскими и научными центрами мира. Остановимся на двух более популярных.

Сосудистая теория

Эта теория была популярной в 1930-1950-х годах, когда считали, что на протяжении приступа мигрени происходит временное сужение сосудов головы, а затем их избыточное расширение. При сужении сосудов к нервным клеткам мозга не поступало достаточное количество кислорода, и они начинали “тормозить”: появлялся нечеткая речь, нарушалось зрение и т.д., а с расширением сосудов была связана характерная для мигрени пульсирующая головная боль. Но эта теория перестала быть актуальной, так как не смогла объяснить всех симптомов, которые были характерны для мигрени и пускового механизма приступа.

Тригеминально-сосудистая теория

Приступ мигрени начинается тогда, когда на организм влияют многообразные провоцирующие факторы. Это действие в свою очередь приводит к нарушению баланса химических веществ головного мозга и притеснению нервной активности, так называемая “ползучая депрессия”. На такие смены в организме в первую очередь реагирует тройничный нерв, волокна которого покрывают сосуды головного мозга. Он начинает выделять разные химические вещества, которые имеют способность вызывать воспаление вокруг сосудов головного мозга. Это воспаление называется асептическим, то есть то, которое вызывается не микроорганизмами. От “воспаленных” сосудов сигнал следует к головному мозгу, где и формируется ощущение головной боли. Если процесс длится, нарушаются центральные механизмы подавления боли и мигрень становится единственным, безгранично властвующим состоянием боли.

Профилактика мигрени

* Соблюдение диеты, исключение продуктов и напитков, которые провоцируют приступ мигрени. Употребляйте больше свежих салатов, пейте много жидкости, ведь обезвоживание может стать провоцирующим фактором. Употребляйте витамины группы В. Ешьте морскую рыбу, которая содержит незаменимые жирные кислоты.

* Здоровый образ жизни, занятие спортом способствуют позитивным эмоциям, благодаря чему предупреждается возникновение приступов. Часто причиной головной боли является курение. Бросайте эту вредную привычку!

* Ограничение внешних раздражителей (телевизор, радио, телефон), которые часто приводят к стрессу. В этом случае необходимо применять многообразные антистрессовые программы, например, релаксацию.

* В домашней аптечке всегда необходимо иметь препарат, который снимает приступ.

Людям, страдающим регулярными, тяжелыми приступами мигрени с количеством атак 2 раза и больше в месяц, нужно обратиться к врачу. Он назначит профилактические препараты, которые снизят количество приступов мигрени.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Кроме “Мастера и Маргариты” Михаила Булгакова, история сохранила для нас многочисленные упоминания о головной боли, которые по своим признакам напоминают мигрень.

Иран 3000 лет до н.э. Первое упоминание найдено в надписях на утесах, которые были сделаны шумерскими поселениями в Южном Двухлетии.

Вавилон XIX – VI ст. до н.э. В Вавилонской литературе были найдены описания приступов головной боли, которые сравнивались со вспышками молнии.

Египет VIII ст. до н.э. В папирусе Эберса, который являет собой медицинскую энциклопедию древних египтян, впервые мигрень названа болезнью половины головы (что отвечает дословному переводу с французской). В этом труде также описаны такие симптомы этого заболевания, как рвота и плохое самочувствие.

Китай в 581 г. до н.э. В книге “Цжичжуан” сообщалось, что китайские врачи пытались лечить головную боль методом чжень-цзю-терапии (иглоукаливание и прижигание).

Геродот 490-425 гг. до н.э. Согласно сведению Геродота, в Древнем Египте жрецы умели лечить головную боль.

Гиппократ 460-370 гг. до н.э. Древнегрецкий врач и реформатор Гиппократ в труде “Афоризмы” описал свои наблюдения о разных видах головной боли и первым определил ее как заболевание, а не как Божье наказание.

Он также описал хорошо известные симптомы мигрени: зрительную ауру, начало головной боли и ее облегчение после приступа рвоты, а также отметил, что головная боль развивается на фоне зрительных расстройств.

Сократ 470-347 гг. до н.э. Греческие ученые Сократ и его ученик Платон впервые отметили взаимосвязь между напряжением или волнением и головной болью.

Кападокийский 30-90 рр.н.е. Греческий врач Аретей Кападокийский дал первое детальное описание мигрени. В своей книге “Об острых и хронических заболеваниях” он различал три вида головной боли: цефалгию – умеренную, эпизодическую, что длится от 1-3 часов до нескольких дней; цефалею – более интенсивную, что длится дольше, плохо подлежит лечению и, вероятнее всего, обусловленную органической патологией; гетерокранию – похожую на мигрень. Аретей указывал, что локализация головной боли может изменяться на протяжении дня. Согласно распространенного в то время обычая, Аретей дал детальное описание своей мигрени, предоставляя особенное значение зрительной ауре. Он первым обратил внимание на мигренозную фотофобию и описал ее.

Цельс I ст. н.э. Древнеримский врач, автор энциклопедического трактата “Аrтеs” Цельс считал, что мигрень является пожизненным не фатальным заболеванием. Он также говорил о существовании факторов, которые могут быть причиной головной боли (триггерные факторы). Цельс отмечал, что мигренозная боль может уменьшаться при действии холода или жары, огня или солнца.

Ефесский 98-138 гг. н.э. Древнегреческий врач Соран Ефесский, практиковавший в Риме, дал удивительно информативное описание хронической головной боли и мигрени.

Гален 131-201 гг. н.э. Термину “гемикрания” (от которого пошел термин “мигрень”) медицина обязана Галену. Греческое слово “гемикрания” римляне превратили на “hemicranium”, что в вульгарной латыни постепенно принял форму “migrana”. В английском языке это слово возникает как migraine (1398), myegrym (1460), migrien (1579), megrim (1713). В 1777 году с французской был заимствован термин “migraine”, который используется и сейчас. Термин “megrim” переиначивали в 33 вариантах, только буквы m, g, и оставались постоянными.

Гемикраничную боль Гален объяснял анатомическими особенностями строения черепа, считая, что именно серпообразная перегородка не позволяет головной боли распространиться на вторую половину черепа. Мигрень он описывал как головную боль одной половины головы, которая не распространяется на грани продольного шва. Гален считал, что мигрень возникает в результате проникновения болезнетворных испарений от других частей тела. Его гуморальной теории (четыре жидкости: кровь, флегма, черная и желтая желчь) придерживались на протяжении многих веков. Врач считал, что лечить мигрень можно диетой, отдыхом, гимнастикой, ваннами, растираниями, кровопусканием.

525 – 605 гг. н.э. Александр Тралианус из Тралесу (сейчас Турция) написал 12-томный труда по патологии и терапии. Этот врач расширил список триггерных факторов при мигрени: шум, крик, яркий свет, вино и острые запахи.

Авицена 980-1037 гг. н.э. Самый известный арабский врач Средневековья Авицена называл головную боль “soda” (от персидского sar did) и отметил, что головная боль может иметь лобную, затылочную локализацию или быть генерализованой, что может быть спровоцировано запахами.

XVIII ст.

Фатер и Хайнике (1723г.) Эти ученые впервые описали офтальмичную мигрень, а через год первую догадку о сосудистом происхождении мигрени сделала Анхальт.

В 1772г. Фотергил описал невралгические боли в участке лица.

XIX ст. Реймонд (1860 г.) и Молендорф (1864 г.) Они сообщили важные сведения о патофизиологии мигренозного приступа. Реймонд считал, что мигренозный присткп связан со сужением кровеносных сосудов лица, а Малендорф противопоставлял сосудистому механизму паралич симпатичного нерва, чем и объяснял покраснение лица и местное повышение температуры на протяжении приступа.

В 1873 г. появилась книга Е.Ливинг “О мигренозных головных болях и другие похожие заболевания”, в которой наиболее четко показано дифференциальное отличие мигрени от других, похожих головных болей.

В 1883 г. Штрюмпель выразил гипотезу о том, что аллергические факторы могут иметь значение в патогенезе головной боли.

Фрейд (1880-1939 гг.) Основоположник психоанализа З.Фрейд, страдавший мигренью, создал психоаналитическую теорию боли. Взгляды этого ученого на мигрень были опубликованы в 1895 г. в монографии Мебиуса “Мигрень” (в 1894 г.). Фрейд отрицал наследственную теорию заболевания. Мигрень, связанную с сексуальными проблемами (пол, менструальная мигрень, беременность), Фрейд рассматривал как результат токсичной деятельности некоторой стимулирующей сексуальной субстанции, которая не находит выхода. Ученый также предусмотрел важность сосудистого и нейрогенного механизмов в патогенезе мигрени, что позже было экспериментально подтверждено.

XX ст.

В 1922 – 1927 гг. Вогхем выучил приступы головной боли аллергического характера, но детальное описание патогенеза и клиники этого варианта принадлежат Пастеру Валере Радоту. Много в развитие учения о головной боли сделали советские неврологи (1937-1949 гг.).

Гринштейн на основе самонаблюдений детально описал предвестники мигрени (зрительные и сенсорные), а также установил три зоны головной боли (орбитальная, центральная и затылочная), локализация которой зависит от того, какой сосуд задействован в патологическом процессе при мигренозной атаке. Давиденков установил, что при частоте мигренозных приступов больше двух раз в месяц пациент теряет в наиболее активном работоспособном возрасте (20-45 лет).

В 1950-60 гг. Вольф и его сотрудники расширили знание о локализации головной боли и механизмах влияния на нее эмоциональных, гуморальных и гормональных факторов.

В 1978 г. Федорова предложила употреблять термин “синкопальная мигрень”, когда на фоне приступа происходит потеря сознания.

В 1981 г. Вейн вводит в практику термин “паническая мигрень”, который в настоящее время включен в международную классификацию.

В 1988 г. Международный классификационный комитет головной боли ввел в практику новую классификацию головных и лицевых болей, которую используют и сейчас.

2008. Сегодня проблемой изучения головной боли занимаются много специализированных центров и научных обществ, объединенных в Европейскую ассоциацию по исследованию головной боли.

Источник

С мигренью люди познакомились задолго до Рождества Христова. Сохранились древние Египетские папирусы с описанием мигренозной головной боли и способов борьбы с этим недугом. Древние люди готовили отвары трав и составляли микстуры; привязывали шкуру молодого крокодила к больной голове. Современные — тратят миллионы долларов на синтез и производство новых противомигренозных лекарственных препаратов. Итак, несколько тысячелетий поисков. К чему же они привели?

Мигрень. Болезнь гениев | Большой скачок

Мигрень — наследственное заболевание

Только в 90-ые годы двадцатого столетия стала ясна природа мигрени: это наследственное заболевание. Были открыты несколько генов, ответственных за передачу по наследству этого заболевания. К сожалению, современная медицина не умеет пока лечить наследственные болезни. Хотя осталось совсем немного и успешно клонированная овечка Долли тому порукой. Сегодня с сожалением можно сказать, что мигрень — неизлечимая болезнь.

Однако, мигрень — не приговор: продолжительность жизни людей, страдающих этим заболеванием не отличается от средней в популяции, болезнь редко приводит к серьёзным осложнениям. Утешением для человека, страдающего мигренью, может служить компания, в которую он попал.

Известно, что многие выдающиеся исторические личности страдали от приступов мигрени:

- Юлий Цезарь,

- королева Мария Тюдор,

- Блейз Паскаль,

- Карл Линней,

- Льюис Керрол,

- Томас Джеферсон,

- Фридрих Ницше,

- Эммануил Кант,

- Эдгар Алан По,

- Фредерик Шопен,

- Карл Маркс,

- Пётр Чайковский,

- Антон Чехов,

- Зигмунд Фрейд и многие другие.

В этом нет ничего удивительного, поскольку для большинства людей, страдавших и страдающих мигренями, характерна:

- высокая жизненная активность,

- целеустремлённость,

- амбициозность,

- ответственность,

- тревожность.

Считается даже, что головные боли у людей — своеобразная плата за успех, которая способствует им в жизни. Однако это всё же не значит, что наличие мигренозных приступов у человека является признаком гениальности. Процент заболевания среди одарённых и обыкновенных людей одинаков.

Мигрень не является фатальным заболеванием, но качество жизни может страдать существенно.

Неотъемлемые спутники современной жизни:

- компьютер,

- телевизор,

- транспорт,

- особенно авиаперелёты,

- шумная дискотека (с ярким мельканием света),

- вечеринки до утра,

- один стакан хорошего красного вина — всё это может провоцировать приступ.

В итоге болезнь может стать:

- помехой во взаимоотношениях с друзьями,

- снижать социальную активность,

- мешать семейной жизни,

- даже ведению домашнего хозяйства.

Что уже говорить о карьерном росте: начальник обязательно припомнит пропущенные из-за мигрени рабочие дни и повышение получит другой.

Мигрень отличается от других типов головной боли своей драматичностью. Здоровый человек вдруг начинает испытывать головную боль, нарастающую по интенсивности, пульсирующую, которую можно сравнить с ударами молота по голове. Если вовремя не оказать помощь, то приступ длится около суток. Он заставляет отложить все дела, уединиться, лечь в постель, лучше в тихой затемнённой комнате, так как свет, звуки, запахи, малейшая физическая или интеллектуальная нагрузка только усиливают боль.

Можно ли победить мигрень?

Не нужно заниматься самолечением

Самое неприятное во время приступа — это тошнота, часто переходящая в рвоту. Проходят часы, а иногда несколько суток и боль начинает отступать. Человек возвращается к обыкновенной жизни, но …только до следующего приступа. Что же делать? Смириться и терпеть боль?

Медицина не совершенна и не может окончательно вылечить от мигрени, однако снять боль, научить человека, которому по наследству досталось это заболевание, полноценно жить с мигренью — уже решаемая задача. Прежде всего, больному нужно обратиться к специалисту. Статистика говорит о том, что только 1/6 часть больных с мигренью обращается за помощью к врачу.

Другие же руководствуются советами знакомых, собственным опытом и занимаются самолечением. Это приводит с годами к хронификации боли, злоупотреблению анальгетиками и другим осложнениям, связанным с неквалифицированным лечением или его полным отсутствием. Во всём мире существуют специализированные центры по лечению головной боли, где работает команда специалистов. Клинический опыт врача и специальные нейрофизиологические методы исследования боли помогают индивидуально подобрать оптимальное лечение. Такой центр более восьми лет работает в Москве. Клиника Вейна является не только лечебным, но и научным учреждением, работая в тесном контакте с кафедрой нервных болезней Московской Медицинской Академии сотрудники клиники постоянно ведут научную работу, результаты которой неоднократно докладывались на Российских и международных конференциях по проблемам головной боли.

Мировой опыт решения проблем головной боли постоянно изучается врачами клиники. Тысячи пациентов уже обратились в клинику Головной боли им. академика Александра Вейна и продолжают вести активную полноценную жизнь, научившись контролировать повторяющиеся мучительные приступы головной боли.

Нужно ли лечить мигрень, если приступ рано или поздно закончится сам, а предотвратить их появление медицина пока не может? Этот вопрос активно обсуждался среди учёных. При отсутствии лечения или при неэффективном лечении в нейронах центральной нервной системы происходят изменения, которые накапливаются и болевые клетки начинают самостоятельно продуцировать болевые импульсы, а эпизодическая боль превращается в хроническую.

Поэтому ответ на вопрос “лечить или не лечить?” однозначный: обязательно лечить каждый приступ и чем лечение начинается раньше, тем оно эффективнее. Самые разные лекарственные средства используются для лечения приступов мигрени. Обычные анальгетики при мигрени помогают слабо. Наиболее эффективными являются специальные противомигренозные средства.

Препарат Амигренин уже за первые два часа облегчает боль, уменьшает сопутствующую ей тошноту, световую и звукобоязнь почти у 70% приступов. Быстрота действия, эффективность и безопасность — вот основные качества амигренина.

Мигрень — неизлечимая болезнь, но средства для управления болью уже существуют. Амигренин способен решить эту задачу.

Источник