Очки френцеля для диагностики и лечения головокружений

Тест с очками Френцеля при головокружении. Значение очков Френцеля

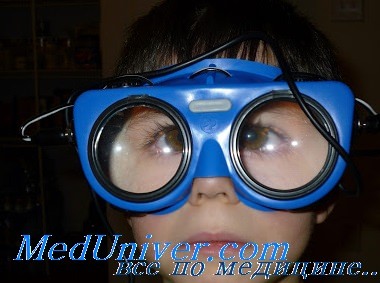

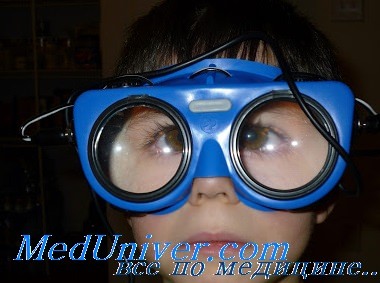

Использование очков Френцеля варьирует среди неврологических и оториноларингологических клиник разных стран и даже среди больниц одной и той же страны. Это очки с сильными положительными линзами (+10—12 диоптрий), снабженные подсветкой изнутри.

Исследователь может хорошо видеть увеличенные (за счет положительных линз) и освещенные глаза пациента; сам же пациент, поскольку очки располагаются близко к его глазам, не может четко видеть окружающие объекты и, следовательно, не способен фиксировать взор. Таким образом, очки Френцеля позволяют наблюдать за глазами пациента в отсутствие зрительной фиксации.

Это, в частности, позволяет выявить слабовыраженный нистагм, который невозможно заметить при обычном осмотре из-за его подавления за счет фиксации взора. Очки Френцеля целесообразно использовать в следующих случаях.

• При односторонних периферических вестибулярных поражениях надевание очков Френцеля может вызвать появление нистагма (или увеличить его амплитуду и сделать более заметным). Напротив, нистагм при центральных поражениях не усиливается при использовании очков Френцеля, а врожденный нистагм может даже уменьшиться по амплитуде или совсем исчезнуть.

• При подозрении на одностороннее периферическое вестибулярное поражение и отсутствие нистагма как при осмотре невооруженным глазом, так и при надевании очков Френцеля энергичные повороты головой (около 20 раз) в горизонтальной плоскости (по типу «нет—нет») могут привести к его появлению (при наблюдении через очки Френцеля).

Очки Френцеля. Сильное оптическое увеличение препятствует фиксации взора на каком-либо объекте (особенно в темной комнате). Нистагм, возникающий или усиливающийся при использовании очков Френцеля, как правило, обусловлен периферическим поражением вестибулярного аппарата.

При рутинных позиционных пробах нет необходимости в использования очков Френцеля. Нистагм при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ), связанном с поражением заднего полукружного канала (это самый частый вариант позиционного нистагма), очень выраженный и хорошо виден при обычном наблюдении; кроме того, он преимущественно ротаторный, а фиксация взора мало угнетает ротаторный нистагм.

Центральный вестибулярный нистагм обычно сочетается с нарушением подавления вестибулоокулярного рефлекса, поэтому фиксация взора также обычно не подавляет позиционный нистагм. Фактически очки Френцеля позволяют усилить и сделать заметным нистагм только при слабовыраженном ДППГ (особенно при купулолитиазе горизонтального полукружного канала), а также у пациентов с центральным позиционным нистагмом, но сохранным подавлением вестибулоокулярного рефлекса.

Обе ситуации в клинической практике наблюдают весьма редко, поэтому нет основания рекомендовать рутинное использование очков Френцеля при позиционных пробах.

– Читайте далее “Исследования позы и походки при головокружении. Головокружение и нарушение позы с походкой”

Оглавление темы “Обследование пациентов с головокружением”:

- Клиническое обследование при головокружении. Оценка пациента с головокружением

- Оценка движений глаз при головокружении. Варианты патологического нистагма у пациентов с головокружением

- Оценка плавных движений глаз при головокружении. Головокружение и нарушение плавных движений глаз

- Исследование саккад при головокружении. Головокружение и расстройства саккад

- Диагностика односторонней вестибулярной гипофункции при головокружении. Методика

- Диагностика двусторонней вестибулярной гипофункции при головокружении. Методика

- Диагностика нарушения подавления вестибулоокулярного рефлекса при головокружении. Методика

- Исследование позиционных проб при головокружении. Проба Холлпайка

- Тест с очками Френцеля при головокружении. Значение очков Френцеля

- Исследования позы и походки при головокружении. Головокружение и нарушение позы с походкой

Источник

Засл. деятель науки РФ, проф. В.Т. Пальчун, засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков, к.м.н. А.Л. Гусева, к.т.н. А.Л. Чернов

Засл. деятель науки РФ, проф. В.Т. Пальчун, засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков, к.м.н. А.Л. Гусева, к.т.н. А.Л. Чернов

Кафедра оториноларингологии (зав. — проф. А.И. Крюков) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия, 117997;

Исследовательский центр «Плейхард», Москва, Россия, 127549

В клиническом обследовании пациента с головокружением существенное диагностическое значение имеет исследование спонтанного нистагма (SpN). Характер SpN может указывать на периферический или центральный генез поражения вестибулярной системы [1]. Периферический SpN является результатом асимметрии, возникающей между вестибулярными ядрами c двух сторон при таких заболеваниях, как вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. В отличие от этого центральный SpN наблюдается при наличии патологического очага в различных отделах центральной нервной системы, участвующих в поддержании равновесия и глазодвигательных реакциях (мозжечок, медиальный продольный пучок, структуры ретикулярной формации и др.), при сохранной функции обоих вестибулярных анализаторов, например

при инсульте головного мозга и мозжечка или транзиторной ишемической атаке [2, 3].

Одной из важнейших характеристик SpN, помимо направления и интенсивности при взгляде в разные стороны, является его изменение при отсутствии фиксации взора, т.е. оценка скрытого SpN. Принципиальным отличием периферического SpN от центрального является усиление периферического SpN при отсутствии фиксации взора [4]. Для визуализации скрытого SpN H. Frenzel в 1950-х годах предложил очки с увеличивающими линзами в 16 диоптрий в виде маски с ограничением боковых полей зрения и встроенной подсветкой глаз [5], в которых отсутствует фиксация взора. Они получили название «очки Френзеля».

На рынке представлены несколько модификаций очков Френзеля зарубежных производителей. Эти модели имеют ряд недостатков: достаточно большой вес прибора, неудобное крепление очков на голове пациента и необходимость их постоянного удерживания врачом у глаз пациента, малый диаметр линзы и неравномерность подсветки глаза, что усложняет оценку SpN; затруднено также проведение диагностических и лечебных маневров. Кроме того, немаловажным ограничивающим фактором является высокая стоимость иностранных приборов.

Цель нашего исследования — создание и оценка эффективности и удобства использования новой модификации очков Френзеля в диагностике нистагма.

Пациенты и методы

В исследовании проводится сравнение модифицированных очков Френзеля (МОФ), разработанных коллективом отечественных авторов, и традиционных очков Френзеля (ТОФ), широко представленных на рынке, а также оценка удобства использования МОФ в повседневной практике врача при обследовании пациентов с головокружением.

Оценка точности диагностики скрытого SpN в ТОФ и МОФ проводилась при сравнении частоты выявляемости периферического скрытого SpN при обследовании 16 пациентов (8 мужчин и 9 женщин, средний возраст 37,4 года), страдающих вестибулярным нейронитом (ВН). Диагноз ВН устанавливался на основании жалоб, анамнеза, данных клинического обследования, видеонистагмографии, данных видеоимпульсного и калорического тестов [3]. Критерии и порядок включения пациентов в исследование следующие: 1) согласие пациента на участие в исследовании; 2) отсутствие явного SpN при клиническом обследовании; 3) консультация невролога и МРТ головного мозга с исключением острого ишемического поражения головного мозга и мозжечка; 4) наличие горизонтального скрытого SpN при видеонистагмографии со средней скоростью медленной фазы (СМФ) более 5°/с [6].

У всех пациентов с ВН оценивалось наличие или отсутствие скрытого SpN при взгляде прямо в ТOФ (группа А1), в МОФ (группа Б1), далее проводилась видеонистагмография на приборе фирмы «Interacoustics VN415» (Дания) с записью скрытого SpN при взгляде прямо в течение 30 с с расчетом средней СМФ. Обследование пациентов в ТОФ, МОФ и маске видеонистагмографии проводилось одним и тем же исследователем в определенном порядке непосредственно друг за другом в одинаковых условиях: в положении сидя в одном и том же кабинете при искусственном освещении и отсутствии дневного света и одинаковом визуальном заднем фоне. Сравнение результатов групп А1 и Б1 проводилось с помощью критерия Мак-

Немара для двух связанных групп [7]. Для вычислений использовался пакет статистических программ Statistica 7.0.

Оценка равномерности подсветки глаза проводилась на 10 здоровых добровольцах (5 мужчин и 5 женщин, средний возраст 41,3 года) в одинаковых условиях (см. выше). Каждый доброволец поочередно надевал сначала ТОФ (группа А2), затем МОФ (группа Б2). При этом проводилась фотосъемка лиц добровольцев в очках в одинаковых условиях освещенности, с одинакового расстояния и при одинаковых значениях экспозиции. Все функции автоматической коррекции изображения были отключены. Исходные данные в формате RAW (данные, получаемые непосредственно с матрицы фотоаппарата) импортировались в PC и преобразовывались в формат TIFF без коррекции. Затем производилась оценка освещенности (lightness) склеры в непосредственной близости от радужки у наружного (Bn) и внутреннего (Bv) углов глаза. Измерения производились в программе Photoshop, анализируемые изображения были переведены в цветовое пространство LAB. Равномерность освещения определялась отношением Bn к Bv. В случае, если Bn/Bv≈1, освещенность объекта в двух измеряемых точках сильно не отличается и расценивается как равномерная.

Существенные отличия освещенности (Bn/Bv>>1 или Bn/Bv

Оценка удобства использования МОФ проводилась при помощи анкетирования 13 врачей, использовавших ТОФ и МОФ в своей повседневной практике для клинического обследования пациентов с головокружением в течение 3 мес. Анкета содержала вопросы, характеризующие различные параметры использования очков: надежность крепления очков на голове пациента, оценка качества освещенности глаза через линзы очков, удобство проведения провокационных тестов (тест встряхивания головы, проба Valsalva, тест на гипервентиляцию, тест

Dix—Hallpike, roll-тест), удобство проведения лечебных маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ), стоимость МОФ.

Шкала оценки в анкете была схожа со школьной шкалой оценки знаний учеников: 1 — очень плохо, 2 — плохо, 3 — удовлетворительно, 4 — хорошо, 5 — отлично.

Повышение эффективности диагностики нистагма скачать PDF, 145 КБ

Источник

1. Повышение эффективности диагностики нистагма при помощи модифицированных очков Френзеля.

Д.м.н., проф. В.Т. Пальчун, Д.м.н., проф. А.И. Крюков, к.м.н. А.Л. Гусева, к.т.н. А.Л. Чернов

Цель исследования — оценка эффективности и удобства использования новой модификации очков Френзеля в диагностике нистагма. Было показано, что модифицированные очки Френзеля обеспечивают более равномерную подсветку глаза и в них улучшается диагностика периферического скрытого спонтанного нистагма по сравнению с представленными на рынке традиционными очками Френзеля. При анкетировании врачей, использовавших оба типа очков в повседневной практике, модифицированные очки Френзеля оказались более удобными в эксплуатации для диагностики нистагма. Статья о применении очков Френзеля в клинической практике для «Вестника оториноларингологии»

Текст статьи: Frenzel goggles

Ключевые слова: очки Френзеля, нистагм, вестибулопатия, модифицированные очки Френзеля

2. Лечение доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения.

Д.м.н., проф. Н.Л. Кунельская, к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Е.В. Байбакова

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, широко распространенное заболевание периферического отдела вестибулярного анализатора, нетрудно диагностируется в провокационных тестах, а его эффективное лечение осуществляется при помощи репозиционных маневров. В статье рассматриваются тактики лечения при ДППГ различных полукружных каналов, включая канало- и купулолитиаз, их осложнения, а также хирургические методы при ДППГ, резистентном к консервативному лечению.

Текст статьи: The treatment of benign paroxysmal positional vertigo

Ключевые слова: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, каналолитиаз, купулолитиаз, репозиционные маневры.

3. Этиология, патофизиология и дифференциальная диагностика доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения.

Д.м.н., проф. Н.Л. Кунельская, к.м.н. О.А. Мельников, к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Е.В. Байбакова

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение является самым распространенным заболеванием периферического отдела вестибулярного анализатора. Особенностью его является простота диагностики при помощи позиционных тестов. В статье представлены данные об этиологии, патогенезе и наиболее эффективных диагностических тестах при поражении заднего, горизонтального и переднего полукружных каналов. Приводятся также особенности дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, сопровождающимися позиционным головокружением.

Текст статьи: The etiology, pathophysiology and differential diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo

Ключевые слова: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, каналолитиаз, купулолитиаз, провокационный тест.

4. Вестибулярный нейронит

В.Т. Пальчун, А.Л. Гусева, Е.В. Байбакова, А.А. Макоева

Вестибулярный нейронит – острое заболевание периферической вестибулярной системы, проявляющееся вращательным головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением координации. В статье представлен обзор по эпидемиологии, диагностие, дифференциальной диагностике и лечению этого заболевания. Основными диагностическими критериями являются отсутствие снижения слуха и неврологической симптоматики, наличие периферического нистагма, положительного теста поворота головы. Лечение заключается в назначении вестибулярных супрессантов и кортикостероидов в острый период и проведении индивидуального курса вестибулярной реабилитации.

Текст статьи: Vestibular neuritis CM 2(2017)

Ключевые слова: вестибулярный нейронит, периферическая вестибулопатия, тест поворота головы, нистагм

5. Вестибулярная реабилитация: обоснование, показания, применение.

Проф., д.м.н. В.Т. Пальчун, к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. С.Д. Чистов

Вестибулярная реабилитация является эффективным и недорогостоящим методом лечения пациентов с головокружением и нарушением равновесия. В статье рассмотрены особенности вестибулярной реабилитации при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, при периферической односторонней и двусторонней вестибулопатии, а также при центральной вестибулопатии. Представлены механизмы вестибулярной компенсации, упражнения, репозиционные маневры, принципы составления индивидуальной программы, особенности медикаментозной терапии.

Текст статьи:Vestibular rehabilitation- substantiation_indications_application

Ключевые слова: вестибулярная реабилитация, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярная адаптация, вестибулярное замещение, головокружение.

6. Болезнь Меньера: эпидемиология, патогенез, диагностика, лечение

Проф., д.м.н. В.Т. Пальчун, к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Ю.В. Левина

Болезнь Меньера — заболевание внутреннего уха, характеризующееся периодическими приступами системного головокружения, флуктуирующей низкочастотной сенсоневральной тугоухостью, заложенностью и шумом в ушах. В статье представлены эпидемиологические данные по распространенности этого заболевания, теории патогенеза, приводящие к гидропсу лабиринта, проведен обзор диагностических методик, включая тональную пороговую аудиометрию, электрокохлеографию, дегидратационный тест, видеонистагмографию, калорическую пробу, видеоимпуль- сный тест и вызванные вестибулярные миогенные потенциалы. Также рассмотрены всевозможные как консервативные, так и хирургические методы лечения, в том числе гипосолевая диета, назначение бетагистина дигидрохлорида, глюкокортикостероидов, гентамицина, диуретиков, вестибулярной реабилитации, применение прибора Menniett, операции на эндолимфатическом мешке и протоке, селективная вестибулярная ней- рэктомия, хирургическая аблация лабиринта и др.

Текст статьи: Menier disease CM 3(2016)

Ключевые слова: болезнь Меньера, эндолимфатический гидропс, головокружение.

7. Головокружение периферического генеза: этиология, диагностика и принципы реабилитации

К.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Ю.В. Левина

В статье представлены наиболее часто встречающиеся заболевания, сопровождающиеся головокружением, при которых наблюдается поражение периферического отдела вестибулярной системы. Подробно рассмотрены патогенез, диагностика и лечение при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении, болезни Меньера и вестибулярном нейроните. Описаны принципы неотложной помощи и последующая реабилитация.

Текст статьи: Vertigo CM 2(2016)

Ключевые слова: головокружение, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера.

Источник

Позиционный тест Dix-Hallpike. Нистагм, возникающий при резких поворотах головы.Позиционный тест Dix-Hallpike. Очки Френцеля на некоторое время, снимают, и пациента просят занять горизонтальное положение на столе, причем его голова должна находиться за краем стола. Если в распоряжении врача имеются очки Френцеля, пациенту предлагают их надеть, но тест может быть проведен и без них. Далее пациента перемещают в положение с несколько свисающей со стола назад головой. Если через 20 секунд головокружение или нистагм не усилились, пациенту предлагают перейти в положение сидя. Затем голову пациента отклоняют на 45 градусов вправо и укладывают его с повернутой головой на спину. Еще после 20 секунд пациента опять усаживают в положение сидя и затем повторяют процедуру с поворотом головы в левую сторону. Перемена положения тела-(отклонение головы вправо или влево) провоцирует нистагм. Нистагм, при классическом ДППГ направлен вверх и сопровождается вращательным компонентом. Как правило, латентный период нистагма составляет 2-5 секунд, продолжительность нистагма 5-60 секунд, и вслед за этим появляется направленный вниз нистагм, если пациент садится. Существует также вариант ДППГ с локализацией повреждения в боковом канале, при котором горизонтальный нистагм направлен в сторону мочки уха. Нистагм, возникающий при резких поворотах головы. Если врач располагает очками Френцеля и отсутствует спонтанный или позиционный нистагм, можно выполнить следующий тест. Пациент с закрытыми глазами выполняет 20 циклов движений головой с одной стороны в другую в горизонтальной плоскости с частотой 2 цикла в секунду. Нистагм продолжительностью 5 секунд и более указывает на органическую патологию уха или ЦНС и требует дальнейшего обследования.

В последнее время стал использоваться даже более информативный вибрационный тест. Для его выполнения требуются очки Френцеля. В полной темноте наблюдают за глазами, одновременно прилагая в течение 10 секунд вибрацию к грудиноключичнососцевидной мышце, сначала с одной стороны, затем с другой. Выраженный, с фиксированным направлением нистагм указывает на компенсированное поражение периферического вестибулярного аппарата. Биения нистагма направлены в противоположную поражению сторону. Выявление свища выполняют при наличии у пациента в анамнезе симптомокомплекса повышенной чувствительности к изменению давления. В каждом наружном слуховом проходе создают три-четыре импульса повышения давления, в то время как пациент смотрит на оптометрическую таблицу, или врач наблюдает за появлением нистагма с помощью очков Френцеля или подобных устройств. Положительным тест считается при возникновении головокружения, нистагма или отчетливого перемещения таблицы, коррелирующих с повышением давления. Движения глаз при изменении давления иногда называют симптомом Хеннеберта. Гипервентиляционный тест выполняют, если результаты обследования не выявляют патологии. Пациент делает 30 глубоких вдохов-выдохов. Сразу же после этого пациента осматривают с целью обнаружения нистагма, используя очки Френцеля, и спрашивают, спровоцировала ли гипервентиляция проявления заболевания. Положительный тест без появления нистагма позволяет предположить наличие гипервентиляционного синдрома. Нистагм, вызванный гипервентиляцией, свидетельствует об опухоли восьмого черепного нерва или рассеянном склерозе. – Также рекомендуем “Исследование вестибуло-окулярного рефлекса. Лабораторные исследования при головокружении.” Оглавление темы “Диагностика головокружения. Нарушения слуха.”: |

Источник