Как снять головокружение при болезни меньера

Болезнь Меньера как причина головокружения. Клиника головокружения при болезни Меньера

Характерные особенности болезни Меньера:

1. Анамнез при болезни Меньера:

– Приступы вращательного головокружения продолжительностью от 20 мин до нескольких часов, сопровождающиеся односторонними шумом и ощущением заложенности в ухе, снижением слуха.

– Флюктуирующее снижение слуха с полным восстановлением на ранних стадиях, на поздних стадиях — прогрессирующая тугоухость

2. Клиническое проявления болезни Меньера: на начальных этапах в межприступный период результаты обследования нормальные; затем снижение слуха на стороне поражения

3. Патогенез болезни Меньера: повышение давления в эндолимфатическом пространстве (гидропс), приводящее к механическому и химическому раздражениям рецепторов лабиринта

4. Дополнительные исследования при болезни Меньера:

– Повторная аудиометрия позволяет подтвердить флюктуирующее снижение остроты слуха на низкие частоты на ранних стадиях, на более поздних стадиях — прогрессирующее снижение слуха.

– Электрокохлеография показана при сомнениях в диагнозе.

– Калорические пробы могут выявить односторонний парез канала

5. Лечение болезни Меньера:

– Вестибулолитические препараты при острых приступах.

– Профилактика приступов: бетагистин или низкосолевая диета, иногда в сочетании с диуретиками; гентамицин интратимпанально.

– В рефрактерных случаях с частыми и тяжелыми приступами — лабиринтэктомия или вестибулярная нейроэктомия

Болезнь Меньера характеризуется рецидивирующим системным головокружением, сочетающимся с кохлеарными симптомами. Ассоциированная патология — эндолимфатическая водянка, то есть расширение эндолимфатического пространства в пределах лабиринта. Эндолимфатическая водянка может быть идиопатической или вторичной, возникающей после травмы внутреннего уха, инфекции или метаболических расстройств. Только более частый идиопатический вариант называют болезнью Меньера, идентичные нарушения известной этиологии называют синдромом Меньера.

Болезнь Меньера относится к редкой патологии, однако прослеживается тенденция к ее гипердиагностике. Распространенность составляет от 20 до 200 на 100 000 населения (для сравнения: распространенность мигренозного головокружения составляет около 1000 на 100 000). Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Заболевание обычно начинается в 30—50 лет. До 20 или после 70 лет болезнь Меньера начинается крайне редко. У 10% пациентов положителен семейный анамнез.

Клинические проявления головокружения при болезни Меньера

Основные симптомы болезни Меньера — приступы головокружения, сопровождающиеся снижением слуха, чувством заложенности и шумом в ушах. Обычно приступ начинается с кохлеарных симптомов: появляются низкочастотный шум, ощущение давления и заложенности в ухе, снижение слуха. Через несколько секунд или минут появляется системное головокружение, быстро достигающее максимальной интенсивности, а затем уменьшающееся в течение от 20 мин до нескольких часов. Обычно эти симптомы сопровождаются тошнотой, рвотой, потоотделением и неустойчивостью, в тяжелых случаях возникает диарея.

Часто пациенты вынуждены лежать неподвижно, пока приступ не закончится, так как любое движение головой усиливает симптомы. После приступа возможна неустойчивость в течение 1—2 дней. В начале приступа в течение нескольких минут возникает спонтанный нистагм возбуждения, направленный в сторону поврежденного лабиринта, который сменяется нистагмом угнетения, направленным в противоположную сторону и сохраняющимся в течение нескольких часов (до 1 сут). Впоследствии нистагм может вновь поменять направление (так называемый нистагм восстановления, также сохраняющийся несколько часов).

На ранних стадиях вестибулярные или кохлеарные симптомы могут возникать изолированно. Через 1—2 года, впрочем, обычно наблюдают полный спектр симптомов. Следовательно, у пациента с длительным изолированным рецидивирующим головокружением диагноз болезни Меньера маловероятен. Некоторые пациенты не замечают снижения слуха во время приступа, поскольку их внимание фокусируется на мучительном приступе головокружения.

В этой ситуации помогает анализ дневника головокружения, в котором пациенту рекомендуют фиксировать все симптомы.

Частота приступов варьирует от двух в неделю до 1 раза в год и даже реже; при этом возможны непредсказуемые изменения течения болезни. Первоначально снижение слуха и шум после приступа полностью исчезают. На данном этапе флюктуирующее снижение остроты слуха (особенно на низкие частоты) по нейросенсорному типу при аудиометрии позволяет поставить диагноз. Позже выявляют прогрессирующее снижение слуха на весь частотной спектр. Шум в ушах также становится постоянным, хотя его интенсивность может варьировать. В конечной стадии болезни Меньера, которая наступает через 5— 15 лет, приступы головокружения исчезают.

В клинической картине доминируют перманентные умеренное нарушение равновесия, тугоухость (но не полная глухота) и шум в ухе на пораженной стороне. Болезнь Меньера становится двусторонней приблизительно у 40% пациентов. Вовлечение в процесс второго уха может начаться во время острой фазы в первый год заболевания или через много лет.

Внезапные падения без сопутствующих головокружения или потери сознания (так называемые отолитические катастрофы Тумаркина) могут осложнить болезнь Меньера на любой стадии. Во время этих эпизодов пациенты ощущают, как некая сила извне толкает их к земле; после падения они обычно сразу же могут подняться и возобновить свою деятельность. ДППГ — другое осложнение болезни Меньера, развивающееся приблизительно у 40% пациентов.

Отсроченная эндолимфатическая водянка — вариант синдрома Меньера, который иногда развивается у пациентов с многолетней (несколько лет или десятилетий) односторонней тугоухостью любой этиологии. Симптомы болезни Меньера у этих пациентов могут возникать как в ипси-, так и контралатеральном ухе, что позволяет предположить иммунный патогенез расстройства. При вовлечении в процесс ипсилатерального уха кохлеарные симптомы могут быть неочевидными вследствие снижения слуха. В то же время чувство давления в ухе свидетельствует о наличии эндолимфатической водянки.

– Читайте далее “Патогенез головокружения при болезни Меньера”

Оглавление темы “Причины головокружения”:

- Трудности диагностики причин головокружения. Советы по уточнению причин системного головокружения

- Причины рецидивирующего системного головокружения. Болезни, сопровождающиеся повторными головокружениями

- Мигренозное головокружение. Клиника головокружения при мигрени

- Патогенез головокружения при мигрени. Механизмы развития мигренозного головокружения

- Дифференциальная диагностика мигренозного головокружения

- Лечение мигренозного головокружения. Лекарственные препараты для терапии головокружения при мигрени

- Что такое доброкачественное системное головокружение?

- Болезнь Меньера как причина головокружения. Клиника головокружения при болезни Меньера

- Патогенез головокружения при болезни Меньера

- Дифференциальная диагностика головокружения при болезни Меньера

- Лечение головокружения при болезни Меньера. Современная тактика при болезни Меньера

Источник

Общие сведения

Болезнь и синдром Меньера – это одно из редких негнойных заболеваний внутреннего уха, которое вызвано увеличением объемов внутрилабиринтной жидкости и давления, сопровождается приступами головокружения, глухоты, нарушениями равновесия. Впервые было описано Меньером П., который отметил, что патология встречается у 0,02-0,2% населения, чаще у европеоидов среднего возраста (30-50 лет), но может развиваться и у детей.

Cиндром Меньера: что за заболевание?

Патология является вестибулярным нейронитом и относится к идиопатическим – развивающимся самостоятельно, а не на фоне других недугов. Должно быть ограничено только проявлениями периферического лабиринтного синдрома без признаков центральной дисгармонизации или диссоциации патологических реакций.

Заболевание, которое наиболее часто является причиной рецидивирующего системного вестибулярного головокружения, шумов в ушах и нейросенсорной тугоухости.

Патогенез

При болезни Меньера происходит увеличение объемов эндолимфы внутри перепончатого лабиринта и соответственно повышение давления. В результате такого эндолимфатического гидропса, вызванного гиперпродукцией, нарушениями циркуляции и резорбции эндолимфы, у больных возникают:

- рецидивирующие приступы односторонней глухоты, которые прогрессируют;

- признаки шума в ушах;

- случаи системных головокружений;

- нарушения чувства равновесия;

- вегетативные расстройства.

Чаще всего эндолимфатический гидропс протекает бессимптомно, не прогрессируя и не вызывая разрыв рейснеровой перепонки. Именно периодические разрывы мембраны вызывают смешение эндолимфы, богатой калием с перилимфой, и как следствие – деполяризацию и перевозбуждение вестибулярного нерва.

Это и приводит к развитию приступообразных головокружений. Тогда как ухудшение слуха и возникновение шумов может быть связано с процессами апоптоза, гибелью нейронов спирального ганглия, затруднением проведения звуковой волны в жидкостях лабиринта, ухудшением трофики лабиринтных рецепторов.

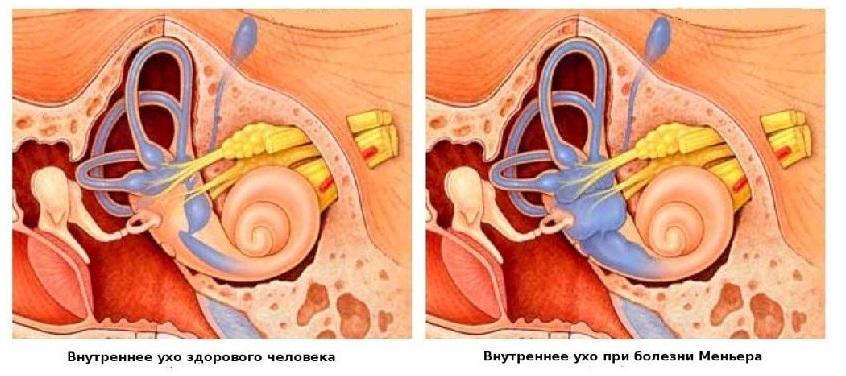

Внутренне ухо здорового человека и при болезни Меньера, выражающейся в увеличении объемов эндолимфы

Важно! Когда эндолимфатический гидропс носит вторичный характер, то есть причины возникновения связаны непосредственно с другой болезнью, то выделяют понятие «синдрома Меньера».

Классификация

В зависимости от развития клинической картины различают три варианта течения болезни Меньера:

- первый (классический) тип – наблюдается одновременное развитие вестибулярных и слуховых нарушений, то есть первый приступ головокружения приводит к снижению слуха и шуму в ухе;

- второй – кохлеарный, характеризуется возникновением изначально слуховых расстройств, к которым в дальнейшем присоединяются вестибулярные;

- третий наиболее редкий – вестибулярный, отличается наличием сначала только приступов головокружений, а проблемы со слухом развиваются в течение года после дебюта патологии.

Причины

Ученые до сих пор до конца не выяснили этиологию болезни Меньера, но более склонны к заболеванию особы интеллектуального вида труда и жители больших городов. Предпосылкой патологии могут быть:

- заболевания сосудов;

- травмы головы либо уха;

- аутоиммунные, воспалительные или инфекционные процессы во внутреннем ухе;

- повышенное внутричерепное давление;

- гипертонический криз;

- нарушение функционирования нервов, иннервирующих сосуды внутреннего уха;

- врожденные нарушения, например, дисплазия Мондини.

Симптомы болезни Меньера

Проявления болезни внутреннего уха могут начинаться как с нарушений работы вестибулярного аппарата, так и с ухудшения остроты слуха, заложенности уха и возникновения ушного шума. Первые несколько лет явления тугоухости преходящие, наблюдается флуктуация слуха, между приступами может наблюдается почти полное восстановление уровня слуха. В дальнейшем признаки синдрома только усиливаются и постепенное снижение уровня слуха приводит к его полной утрате.

Основные симптомы синдрома Меньера представляют собой:

- системные приступы головокружения длительностью до 20 минут, которые возникают достаточно часто с определенной регулярностью;

- нарушение равновесия, проявляющееся в невозможности ходить и удерживать тело в положении стоя и даже сидя;

- приливы тошноты и рвоты;

- возникновение спонтанного нистагма, но только во время приступов;

- повышенная потливость;

- изменения артериального давления, чаще в сторону понижения, реже повышения, что может выражаться в бледности кожных покровов;

- возникновение неприятных ощущений, звона или шума (тиннитуса) в одном или обоих ушах (встречается не более чем у 15% больных);

- ощущение заложенности ушей или оглушения;

- атаксия;

- дискоординация;

- пониженная температура тела.

Среди постоянных нарушений выделяют прогрессирующее снижение уровня слуха и тиннитуса. И если сначала эти проявления односторонние, то со временем патология переходит и на второе ухо, вызывая полную глухоту.

Данная лабиринтопатия достаточно непредсказуема, симптоматика бывает разной выраженности и интенсивности, вызывая у больного, то ухудшение состояния, добавление новых проявлений, то напротив – исчезновение некоторых дефектов. Например, лабиринтные атаки и головокружение могут начинаться внезапно, отличаться по длительности и частоте, чем существенно понижают качество жизни и лишают трудоспособности. Человек лишается возможности водить автомобиль или работать с другими сложными механизмами, заниматься различными видами активности, ходить на работу и со временем в целях безопасности остается дома все чаще.

Для периферического лабиринтного синдрома характерна фазность течения. В период обострения на протяжение нескольких недель приступы головокружений могут возникать достаточно часто и повторяться неоднократно, а вестибулярные проявления не исчезать полностью, а только стихать. Затем наступает ремиссия и фаза благополучия на протяжение месяцев и даже лет. Но с течением болезни симптомы становятся более выраженными и даже во время ремиссии человек испытывает общую слабость, легкое расстройство равновесия и ощущение тяжести в голове.

Интересно, что в некоторых случаях синдром Меньера проходил самостоятельно и больше не рецидивировал, да и многие пациенты замечали, что по прошествии 7-10 лет симптомы постепенно снижали свою выраженность и частоту – приступы головокружений, тиннитуса тревожили все реже либо не возникали больше вовсе и слух при этом нормализовался.

Анализы и диагностика болезни Меньера

Для выявления идиопатического эндолимфатического гидропса, лежащего в основе болезни Меньера необходима комплексная оценка результатов ряда камертональных исследований, пороговой аудиометрии, слуховой чувствительности, а также учет данных анамнеза, сбор жалоб пациента и клинических проявлений заболевания.

Диагностика включает в себя проведение электрокохлеографии, тональной пороговой аудиометрии, УЗВ-тестов, теста для определения латерализации громких звуков, дегидратационного теста, экстратимпанальной электрокохлеографии, отоакустической эмиссии, функциональной компьютерной стабилографии.

Лечение болезни Меньера

Так как до сих пор не установлена причина патологии, то лечение синдрома Меньера направлено на профилактику и купирование острых приступов головокружения, дезориаентации, тиннитуса, раскоординации.

Медикаментозное лечение помогает облегчить переносимость приступов, но не может существенно повлиять на течение патологических процессов и тенденцию развития сенсоневральной тугоухости. Острые приступы обычно не требуют госпитализации больного, исключением является обильная рвота и обезвоживание. Купировать лабиринтные кризы можно:

- седативными препаратами, например, Диазепам, 5-10 мг внутрь;

- наркотическими анальгетиками – Промедол 2%-ый в комбинации с парасимпатолитическим Атропином 0,1%-м вводят внутримышечно по 1 мл;

- средствами для улучшения мозгового кровообращения – Стугерон, Кавинтон, Трентал;

- дегидратационными средствами, которые рекомендовано вводить парентерально или ректально;

- вестибулярными супрессантами — обычно помогает Драмина в дозе 50-100 мг;

- при помощи заушных новокаиновых блокад.

Важно! Известны случаи, когда правильно подобранная терапия давала результаты и замедляла развитие тугоухости, уменьшала выраженность ушного звона и шума, снижала частоту и проявления головокружений, поэтому очень важно обратиться своевременно к квалифицированному лечащему врачу.

Доктора

Лекарства

Медикаментозная профилактика приступов – это поддерживающая терапия, которая используется в межприступные периоды. Она должна быть комплексная и активная, направленная на все аспекты патогенеза. Для этого чаще всего используются такие препараты как:

- мочегонные средства (диуретики), позволяющие снизить вероятность накопления и количество эндолимфатической жидкости в структурах внутреннего уха;

- гистаминоподобные препараты, например, бетагистина гидрохлорид способен воздействовать на кровоток в кохлеарной зоне, а также на вестибулярный аппарат на периферическом и центральном уровне;

- корректоры мозгового кровообращения, к примеру, Циннаризин, улучшают микроциркуляцию в сосудах головного мозга, снижают агрегацию тромбоцитов и нормализуют обменные процессы в тканях мозга;

- кортикостероиды – используются для уменьшения воспаления во внутреннем ухе.

Помимо этого хорошим способом профилактики считается устранение любых факторов, условий и ситуаций, вызывающих у больного стресс.

Когда медикаментозные препараты оказываются бессильны, устранить приступы выраженного головокружения удается в 90% случаев благодаря химической абляции – введению в полость среднего уха ототоксических антибиотиков, например, Гентамицина, что приводит к уменьшению выработки эндолимфы и патологической импульсации пораженного лабиринта. Однако, при этом есть риск ухудшения слуха с вероятностью 15%.

Процедуры и операции

Больным, страдающим от болезни или синдрома Меньера, могут быть рекомендованы щадящие хирургические вмешательства:

- дренирование эндолимфатического мешочка — помогает снизить давление в эндолимфатической области и уменьшить выраженность симптоматики, не нанося вред структурам пораженного уха;

- саккулотомия – декомпрессивное оперативное вмешательство, которое представляет собой вскрытие перепончатого сферического мешочка преддверия лабиринта уха;

- пересечение преддверно-улиткового — вестибулярного нерва позволяет устранить афферентную импульсацию и избавить от вестибулярных расстройств;

- лазеродеструкция, проведенная на горизонтальном полукружном канале дает возможность пациентам избавиться от приступов головокружения, задержать развитие тугоухости и нарушений во втором ухе.

В крайних случаях прибегают к проведению декомпрессивных и деструктивных операций (лабиринтэктомии, кохлеосаккулотомии, вестибулярной нейрэктомии и пр.), ведь они могут привести к односторонней глухоте и возобновлению приступов нейросенсорного головокружения.

Лечение болезни Меньера народными средствами

Не смотря на то, что болезнь неизлечима, многие не хотят сдаваться или принимать всю жизнь медицинские препараты, в таких случаях им приходят на помощь лекарственные растения. Существуют разные способы лечения болезни Меньера народными средствами:

- корень подсолнуха – помочь может его отвар, собранный по осени корень нужно измельчить и варить стакан сырья в 3 л воды в течение 2 часов, выпить его следует не более чем за 2 дня, курс длительный – месяц и более;

- черная редька – используется и сок, который рекомендовано выпивать по 1 чайн. ложке после еды, и жмыхи – их нужно смешать с медом и кушать по 2 стол. ложки 3 раза в день;

- листья березы и трава полевого хвоща – необходимо приготовить отвар, взяв по 30 г сырья на стакан воды, варить не более 5 минут, выпить этот стакан отвара нужно в течение дня;

- корень крапивы – можно заваривать как чай, достаточно 2 чайн. ложек растительного сырья;

- зола после сжигания стеблей бобов – ее нужно перетереть в порошок и смешивать 0,5 чайн. ложки с 1 стол. ложкой водки, принимать 3 раза в день.

Диета при болезни Меньера

Бессолевая диета

- Эффективность: 5-10 кг за 13 дней

- Сроки: 13 дней

- Стоимость продуктов: 4500-8000 рублей за 13 дней

Помимо медикаментозной терапии в предупреждении и облегчении приступов, вызванных патологией, достаточно важную роль играют немедикаментозные методы лечения, одним из которых является соблюдение особой диеты. Она ставит под запрет некоторые продукты и напитки и вносит рекомендации по составлению каждодневного меню. Под строгим запретом для людей, страдающих болезнью Меньера должны быть:

- слишком соленые продукты, в том числе магазинные снэки (сухарики, орешки, чипсы), консервированные и моченые овощи, а также должно быть строгое ограничение по потреблению поваренной соли – не боле 1-1,5 г в день;

- алкоголь и кофеинсодержащие напитки.

Список источников

- Пальчун В.Т. Современные вопросы патологии внутреннего уха. 1976, -С. 3—7.

- Бабияк В. И., Ланцов А. А., Базаров В. Г. Клиническая вестибулология. — СПб.: «Гиппократ», 1996. — 336 с.

Источник