Головная боль при птозе

Односторонний птоз. Причины одностороннего птоза.

Односторонний птоз встречается значительно чаще, чем двусторонний. Однако прежде всего следует упомянуть о часто совершаемой ошибке: за опускание века на одной стороне часто принимают ретракцию века на другой. В последнем случае верхнее веко не достигает верхнего края радужной оболочки. При этом необходимо проводить диагностический поиск в отношении эндокринной офтальмопатии, а также экзофтальма при объемном процессе в глазнице (при взгляде вниз верхнее веко остается на месте), воспаления или патологического наполнения сосудов (ангиома, тромбоз венозного синуса и т.п.). Если выявлен истинный односторонний птоз века, анализ проводится в соответствии с изложенными ниже принципами.

Односторонний птоз века наблюдается с рождения:

• Если он носит постоянный характер, в основе могут лежать:

– Доброкачественный односторонний врожденный птоз века: как правило, он не носит семейного характера, не прогрессирует и не сопровождается другими патологическими изменениями глаза.

Врожденный синдром Горнера: при этом следует выявлять миоз, расширение сосудов конъюнктивы, ослабление потовых реакций на лице. Энофтальм нередко бывает малозаметным. При синдроме Горнера птоз больше заметен во время взгляда вниз, а не вверх (в отличие от частичного поражения глазодвигательного нерва). Он может быть признаком перинатального поражения. Радужная оболочка часто бывает светлой.

– Если синдром Горнера сопровождается признаками поражения корешков, возможно, в основе лежит плечевая плексопатия, связанная с родовой травмой. Нередко при этом наблюдается также анизохромия радужки, с более светлым оттенком на пораженной стороне.

– Если имеет место изолированный синдром Горнера, который тем не менее сопровождается нарушением секреции потовых желез на лице, причиной может служить поражение пограничного ствола в области звездчатого ганглия или симпатического сплетения вокруг внутренней сонной артерии (например, гематома).

• Если выраженность птоза века изменяется, можно предположить:

– феномен пальпебромандибулярной синкинезии (симптом Маркуса Гунна). Он представляет собой врожденный птоз, который исчезает при открывании рта и особенно — при движениях подбородка в стороны. Причиной служит формирование патологической связи между ядрами глазодвигательного и тройничного нервов.

– Синдром Дуэйна, в основе которого лежит патологическая связь между отводяшим и глазодвигательным нервами: при взгляде в сторону в отведенном глазу становится заметной ретракция глазного яблока (возможно, связанная с одновременной иннервацией прямой внутренней мышцы), которая вызывает сужение глазной щели или птоз.

Односторонний птоз века, появившийся в течение жизни:

На дальнейшем этапе диагностического поиска необходимо выяснить, носит птоз века прогрессирующий либо стационарный характер и сопровождается ли он другими нарушениями со стороны глаз или нервной системы.

• Полностью изолированный односторонний птоз века носит постоянный или прогрессирующий характер. Подобный симптом наблюдается:

– при патологическом процессе в глазнице или заболевании века;

– при изолированном поражении верхней мышцы хряща века (m. tarsalis superior) или иннервирующих ее конечных симпатических ветвей, что иногда бывает после рецидивирующих инфекционных поражений конъюнктивального мешка, но может развиваться и без причины; птоз может уменьшаться после закапывания в конъюнктивальный мешок 10% раствора фенилэфрина;

– при поражении поперечнополосатой мышцы, поднимающей верхнее веко, или иннервирующих ее ветвей глазодвигательного нерва. В клинической практике подобный изолированный симптом встречается крайне редко.

• Односторонний постоянный или прогрессирующий птоз, который сопровождается другими симптомами со стороны глаза или нервной системы.

– Односторонний птоз вследствие поражения глазодвигательного нерва всегда ассоциируется с нарушением движений глаз, а также мидриазом. Двоение при этом может отсутствовать, так как пораженный глаз вследствие птоза не видит. Птоз при поражении глазодвигательного нерва, в отличие от синдрома Горнера, становится более выраженным при взгляде вверх. При периферическом поражении птоз обычно является ранним признаком, при поражении области ядер ему предшествует прогрессирующая слабость мышц глаза («занавес падает в конце»).

– При гемиатрофии лица наряду с другими признаками поражения мышц половины лица часто развивается птоз века.

– Односторонний птоз, связанный с артериовенозной мальформацией противоположной лобной доли, описан в качестве редкого симптома. После операции он регрессирует.

• Односторонний птоз наблюдается эпизодически или его выраженность изменяется. В основе могут лежать те же причины, что и при двустороннем ремиттирующем птозе:

– прежде всего — миастения;

– односторонний птоз может развиваться в рамках интермиттирующего синдрома Горнера при приступах мигрени или эритропрозопалгии. У некоторых пациентов с кластерной головной болью птоз или синдром Горнера наблюдается также вне приступа головной боли.

• Односторонний птоз при синдроме Горнера сопровождается миозом, повышенной инъекцией сосудов конъюнктивы и легким энофтальмом. Синдром Горнера служит признаком нарушения симпатической иннервации глаза. Анатомический субстрат этой патологии отражен на рисунке. Этиологические факторы выявляют на основании данных анамнеза и/или сопутствующих неврологических симптомов:

– Если наблюдается поражение центрального симпатического пути вследствие какого-либо патологического процесса, синдром Горнера при этом сопровождается признаками поражения головного мозга. Центральный симпатический путь, возможно, берет начало в гипоталамусе и ретикулярной формации, проходит ипсилатерально, ближе к средней линии, от водопровода и IV желудочка, через средний мозг и варолиев мост, затем, слегка отклоняясь в сторону, — через задние отделы продолговатого мозга в спинной мозг. Очаг в вентральных отделах среднего мозга, распространяющийся также и на таламус, может сопровождаться развитием (гомолатерально) синдрома Горнера и контралатеральными двигательными нарушениями.

Любопытно, что при этом на стороне проявлений синдрома Горнера иногда наблюдается ослабление, а на противоположной стороне — усиление секреции потовых желез (так называемая альтернирующая вегетативная гемиплегия). Классический случай представляет собой синдром Горнера как часть синдрома Валленберга (очаг в заднебоковых отделах продолговатого мозга). При спонтанном расслоении внутренней сонной артерии гомолатеральный синдром Горнера (вследствие поражения периартериального симпатического сплетения) может сопровождаться контралатеральным гемипарезом.

• Синдром Горнера сопровождается признаками поражения корешков С8—Th2 (например, при разрыве после травмы плеча, паравертебральном новообразовании и т.д.). При этом нарушения секреции потовых желез не наблюдается.

• Синдром Горнера сопровождается поражением нижней части плечевого сплетения. Как правило, при этом бывает нелегко провести дифференциальную диагностику с поражением нервных корешков. В большинстве случаев в основе лежит опухоль верхушки легкого (например, опухоль Панкоста), и синдром Горнера развивается вследствие нарушения функции пограничного симпатического ствола. При этом он всегда сопровождается гомолатеральным нарушением секреции потовых желез на лице и верхней четверти туловища, чего не наблюдается при поражении корешков С8—Th2. • Синдром Горнера сопровождается исключительно признаками поражения симпатического пограничного ствола. К ним относятся нарушение секреции потовых желез и вазомоторной регуляции пилорических реакций.

Среди основных причин следует назвать инфильтрацию опухолью, травматическую гематому и воспалительные процессы (например, опоясывающий герпес).

– Также рекомендуем “Птоз с нарушением движения глаз. Аномалии зрачков.”

Оглавление темы “Птоз. Глухота.”:

1. Птоз. Двусторонний птоз.

2. Односторонний птоз. Причины одностороннего птоза.

3. Птоз с нарушением движения глаз. Аномалии зрачков.

4. Патологические акустические феномены. Шум в ушах.

5. Аномалии слухового восприятия. Тугоухость.

6. Внезапная глухота. Прогрессирующая тугоухость.

7. Равновесие. Острое вращательное головокружение.

8. Ощущение неустойчивости. Головокружение при патологии сердечно-сосудистой системы.

9. Головокружение только при ходьбе и движениях. Головокружение в покое.

10. Нарушения глотания. Постоянное нарушение глотания.

Источник

[прежняя] версия поста

[читать] (или скачать)

статью в формате PDF

… это один из самых мучительных и нестерпимых вариантов головной боли («СУИЦИДАЛЬНАЯ БОЛЬ») для пациента и запоминающихся для врача (характерная клиническая картина, как правило, позволяет предположить диагноз в первые минуты неврологического приема).

Кластерная [пучковая] головная боль (ПГБ, англ. «cluster» – пучок, группировка) – это относительно редкое заболевание (распространенность в популяции – 0,1 – 0,4%), которое относится к первичным формам головной боли (ГБ), которые не связаны с органическим повреждением головного мозга или структур, расположенных в области головы и шеи, и [ПГБ] входит, согласно Международной классификации расстройств, сопровождающихся головной болью (МКГБ-3 бета, 2013), в раздел «Тригеминальные вегетативные цефалгии» (ТВЦ). Для группы ТВЦ в целом характерны кратковременные атаки односторонней головной и лицевой боли, сопровождающиеся на болевой стороне вегетативными проявлениями.

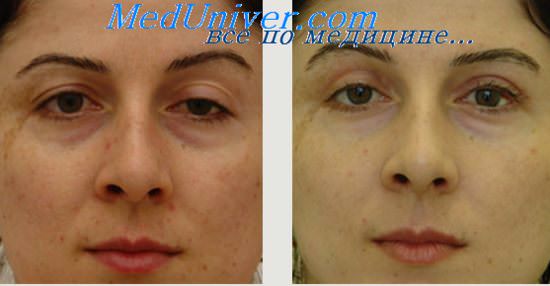

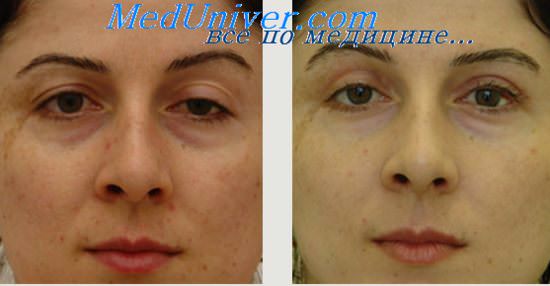

Международная классификация ГБ (МКГБ-3 бета, 2013) дает такое определение ПГБ - это атаки интенсивной, четко унилатеральной (односторонней) ГБ в орбитальной (глазного яблока), супраорбитальной и/или височной областях, длительностью 15 – 180 мин, частотой от 1 до 8 раз в день и сопровождающиеся беспокойством, ажитацией и ипсилатерально (на стороне боли): конъюнктивальной инъекцией (покраснение глаза), лакримацией (слезотечением), заложенностью носа и/или ринореей, потливостью лба и лица, миозом, птозом, отеком век.

Мужчины страдают в 3 – 4 раза чаще, чем женщины (при осмотре следует обратить внимание на внешний вид пациента-мужчины; замечено, что мужчины с ПГБ часто имеют характерный облик, описываемый как синдром «льва-мыши»: атлетическое мужественное телосложение, утолщенная с телеангиоэктазиями и выраженными мимическими морщинами кожа лица, особенно в области переносицы и лба [«лицо льва»]; при этом они характеризуются нерешительностью, неуверенностью в себе, часто испытывают трудности при принятии решения [«сердце мыши»]). Возрастной пик заболеваемости у мужчин приходится на второе десятилетие, женщины имеют два пика – в 15 – 20 лет и в 45 – 50 лет. Однако возможно появление первых симптомов как в раннем детстве, так и в пожилом возрасте. ПГБ не является генетически обусловленным заболеванием: лишь у 5% пациентов эта форма носит наследственный характер.

Патофизиологические механизмы ПГБ до конца не определены и в настоящее время. Ранее существовавшая нейро-васкулярная теория асептического воспаления кавернозного синуса и теория центральной гормональной дисрегуляции были опровергнуты современными нейровизуализационными исследованиями и гормональными тестами. В настоящее время существует несколько гипотез развития тригеминальных автономных цефалгий, некоторые из которых отдают предпочтение вазомоторным нарушениям (вазодилатация), воспалению, нарушениям в работе иммунной системы, гипоталамической дисфункции, дисбалансу центральных регуляторных механизмов вегетативной нервной системы. По-видимому, различные периферические и центральные механизмы на различных этапах играют свою роль в формировании заболевания. Большинство исследователей едины во мнении, что результатом является активация тригеминоваскулярной системы и что эта система может активироваться одновременно в стволе головного мозга и в симпатических нервных волокнах, тем самым вызывая как боль, так и местные вегетативные проявления.

Обратите внимание! В патогенезе ТВЦ ведущую роль имеет кальцитонин-генсвязанный нейропептид (CGRP [в т.ч. вазоактивный кишечный пептид – VIP]), высвобождение которого (CGRP) индуцируется активацией волокон тройничного нерва (циклическим повышением активности задней гипоталамической области). В свою очередь, CGRP индуцирует внутричерепную вазодилатацию и участвует в передаче боли. Его высвобождение может приводить к асептическому нейрогенному воспалению с вазодилатацией, отеком и высвобождением белка в дуральном пространстве. Болевые импульсы, вызываемые этим воспалением, затем направляются через ганглий тройничного нерва к тройнично-цервикальному комплексу, а оттуда в таламус и кору головного мозга. Тот факт, что уровни в крови CGRP снижаются после применения кислорода или суматриптана и что это связано с уменьшением боли, является доказательством решающей роли CGRP в патофизиологии ПГБ. CGRP можно считать маркером активации тригеминоваскулярной системы.

Чаще атаки ПГБ возникают весной и осенью, без какого-либо провоцирующего фактора. Однако замечено, что кластерный («пучковый») период (в том числе первый «пучок») может возникать после нарушения привычного суточного ритма: смена часовых поясов, период бессонных ночей и др. Во время болевого периода, а также при хронической форме ПГБ приступы могут провоцироваться приемом алкоголя, гистамина или нитроглицерина.

ГБ при ПГБ (в области глаза, надбровья, височной или в нескольких из этих областей [иногда с иррадиацией в верхнюю челюсть, шею и плечо]) отличается: [1] чрезвычайно интенсивным и нестерпимым [пульсирующим, пронизывающим или сверлящим] характером (10 баллов по визуальной аналоговой шкале [ВАШ]), как правило, [2] односторонностью [во время «кластерного периода», который обычно длится 2 – 12 недель, с последующей ремиссией на протяжении нескольких месяцев или лет; в 20% случаев боль может перемещаться между кластерами или между приступами одного кластера на другую сторону]; [3] сопровождением симптомами парасимпатической активации (слезотечение, покраснение конъюнктивы, заложенность носа или ринорея) и дисфункции (снижением активности) симпатической нервной системы (миоз, птоз, отечность верхнего века, частичный синдром Горнера) на стороне ГБ. [!!!] Не являются редкостью потливость и покраснение противоположной, неболевой стороны лица [«красная мигрень»], реже – гиперестезия, аллодиния и брадикардия. [4] Характерной особенностью поведения пациентов во время приступа является двигательное беспокойство и поведенческая ажитация: постоянная смена положения тела, аффективные проявления: плач или агрессия; больной стонет, кричит, бегает, может угрожать самоубийством (обратите внимание: если при мигрени больные стараются лечь и заснуть, то при ПГБ они находятся в состоянии психомоторного возбуждения). Внезапно начавшись, ГБ нарастает и достигает максимума в течение 10 – 20 мин, сохраняется в среднем 30 – 45 мин, затем постепенно самопроизвольно проходит (регрессирует в течение 1 – 2 ч). Описанный болевой приступ может повторяться несколько раз, образуя серии (кластер, пучок) приступов (до 4 – 8 в сутки) [в свою очередь несколько кластеров объединяются в «кластерные периоды»]. В течение нескольких часов после приступа может выявляться полный или частичный синдром Горнера. [!!!] В межприступном периоде у пациентов не обнаруживается никаких неврологических нарушений.

Обратите внимание! Облигатным проявлением ПГБ являются ночные приступы – во сне, пробуждающие пациентов примерно через 1,5 – 2 ч после засыпания (чаще всего в одно и то же время), поэтому еще одно название ПГБ – «будильниковая боль» (полисомнологическое исследование, проведенное с участием пациентов с ПГБ, показало, что приступ боли возникает в определенную фазу REM-сон – «быстрый сон»). Предполагают, что пусковым фактором ночных атак ПГБ может являться нарушение дыхания во сне, а именно сонное апноэ, сопровождающееся десатурацией (снижением насыщения крови кислородом). При наличии у пациента исключительно дневных приступов необходимо провести тщательное обследование с целью исключения их симптоматического характера.

Приступы, напоминающие ПГБ, иногда могут наблюдаться при органических внутричерепных повреждениях. Среди причин симптоматической ПГБ описаны сосудистая аневризма (в том числе позвоночной артерии), назофарингеальная карцинома, отложение кальция в области III желудочка, травма головы, синусит, параселлярные опухоли, менингиома или инфаркт шейного отдела спинного мозга, субдуральная гематома, артериовенозная мальформация в полушарии на стороне атак ПГБ, эписклерит.

Вторичная природа ПГБ может быть заподозрена при наличии следующих атипичных симптомов заболевания: [1] недостаточная интенсивность боли (< 10 баллов по ВАШ), [2] способность пациента находиться в покое во время приступа, [3] отсутствие ночных атак, [4] отсутствие «пучковости» (смены обострений и ремиссий), [5] «фоновая» головная боль между приступами ПГБ, [6] наличие в статусе пациента неврологических симптомов (кроме миоза и птоза), [7] неэффективность традиционных средств купирования атаки (триптаны, эрготамин, ингаляции кислорода).

От других форм первичных ГБ (ТВЦ) наиболее частую форму ПГБ, эпизодическую, отличает периодичность течения – смена болевых «пучков» (серий) и ремиссий ([!!!] необходимо проводить дифференциальную диагностику между ПГБ и другими формами ТВЦ). Приступы ПГБ возникают сериями (пучками), которые наблюдаются в течение нескольких недель – нескольких месяцев; болевые периоды сменяются ремиссиями, продолжительность которых может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет (в среднем 1 – 2 года). Во время болевого периода боль почти всегда возникает с одной и той же стороны, однако возможна смена стороны боли во время следующего обострения. У 10% пациентов отмечается хроническое течение без ремиссий; для многих больных характерна сезонность обострений весной и осенью. У большинства пациентов до преклонных лет сохраняется первичный паттерн атак (частота в сутки, продолжительность); с годами нередко наблюдается увеличение продолжительности ремиссий. Примерно у 13% пациентов происходит переход эпизодической формы ПГБ в хроническую, реже хроническая ПГБ возникает de novo. Примерно у трети больных хроническая ПГБ с течением времени трансформируется в эпизодическую.

Диагноз ПГБ является исключительно клиническим, т. е. основывается на типичной клинической картине и характерном течении заболевания. Дополнительные методы исследования, включая нейровизуализационные, как в период болевого пучка, так и во время ремиссии являются неинформативными, поэтому их проведение при ПГБ нецелесообразно. Дополнительные исследования показаны только при подозрении на симптоматическую природу ПГБ, т. е. при нетипичной клинической картине. Наиболее информативными в этих случаях являются магнитно-резонансная (МРТ) и [рентгеновская] компьютерная томография (КТ) с контрастированием.

Перед назначением терапии следует разъяснить пациенту доброкачественный характер головной боли, возможный прогноз заболевания, необходимость избегать потенциальных провоцирующих факторов во время болевого периода. Основная задача лечения приступа ПГБ – быстрое и полное купирование мучительной боли. Наиболее эффективными способами являются ингаляции кислорода, триптаны, а также [в меньшей степени] местные анестетики анестетики (лидокаин). Ингаляция 100 % кислорода проводится при помощи лицевой маски со скоростью 7 л/мин (иногда до 10 л/мин), в положении сидя. Противопоказаний для использования кислорода нет, лечение безопасно и не вызывает побочных явлений. У некоторых пациентов ингаляция кислорода эффективна даже при назначении на пике головной боли. Позитивно реагируют на терапию кислородом около 60% пациентов.

Профилактическое лечение должно начинаться как можно раньше после начала обострения, продолжаться в течение всей ожидаемой длительности «пучкового» периода и завершаться через 2 недели после достижения полной ремиссии. Таблетированные препараты должны подбираться с учетом эффективности и токсичности. Возможно применение комбинации препаратов. В связи с потенциальной токсичностью препаратов необходимо следовать инструкциям по их применению. Для профилактики в первую очередь применяют верапамил и глюкокортикоиды. Для профилактической терапии ПГБ рассматриваются моноклональные антитела к CGRP и его рецепторам, но этот метод находится на стадии клинических исследований. Есть данные, что своевременное и регулярное назначение профилактической терапии способно задержать

переход ПГБ в хроническую форму.

Несмотря на достаточно хорошо разработанные схемы медикаментозного лечения и профилактики, почти в трети случаев у пациентов с хронической ПГБ (ХПГБ) со временем возникает резистентность ко всем препаратам с доказанной эффективностью, в иных случаях развиваются столь выраженные побочные эффекты, что это не позволяет больным с ХПГБ продолжать начатое лечение. В этих случаях показано применение немедикаментозныз методов лечения ХПГБ – методов нейромодуляции (НМ). К неинвазивным методам НМ относится чрескожная нейростимуляция ветвей тройничного и затылочного нервов, а также транскраниальная магнитная стимуляция. Однако в большинстве случаев они дают временный и нестойкий эффект, сравнимый с эффектом ушедших в прошлое блокад (и деструкции крылонебного ганглия). В последние 15 – 20 лет все активнее развивается и внедряется метод хирургической или инвазивной НМ (нейростимуляция [НС]) при ХПГБ . В свою очередь, хирургическая НС в зависимости от места приложения электрического импульса подразделяется на [1] НС периферических нервов, их дистальных ветвей и корешков (стимуляция затылочного нерва или крылонебного ганглия) и [2] НС нейрональных структур спинного и головного мозга: [2.1] стимуляцию глубоких структур мозга – DBS (Deep BrainStimulation) и [2.2] стимуляцию двигательной коры – MSC (Motor Cortex Stimulation).

читайте также пост: Нейростимуляция в лечении болевых синдромов (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Обратите внимание! Перед принятием решения о целесообразности применения методов НМ необходимо, во-первых, удостовериться в том, что имеющаяся головная боль у пациента отвечает диагностическим критериям первичной цефалгии, в частности ПГБ, в соответствии с МКГБ-3, бета; во-вторых, что головная боль является хронической (ежедневной или почти ежедневной) и устойчивой к фармакотерапии. Таким образом, основным показанием для проведения инвазивной НМ у пациентов с первичными цефалгиями является рефрактерность или устойчивость болевого синдрома к повторным курсам профилактической терапии препаратами с доказанной эффективностью по данным рандомизированных плацебо-контролируемых исследований в адекватной терапевтической дозе и с достаточной продолжительностью их приема.

Литература:

статья «Кластерная головная боль: диагностика и лечение» О.В. Курушина, С.А. Коломытцева, В.В. Мирошникова, А.Е. Барулин; Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики, с курсом неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии ФУВ ВолгГМУ (журнал «Лекарственный вестник» №1, 2016) [читать];

статья «Кластерная головная боль: современное состояние проблемы» Осипова В.В., Сергеев А.В.; НИО неврологии НИЦ ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России», Москва (Российский журнал боли, №3-4, 2015) [читать];

статья «Невралгическая головная боль с вегетативными проявлениями» М.Ю. Максимова, М.А. Пирадов, Е.Т.Cуанова, Н.А. Синева; ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; Кафедра нервных болезней стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия (Журнал неврологии и психиатрии, №11, 2015) [читать];

статья «Нейромодуляция в лечении кластерной головной боли» Э.Д. Исагулян, В.В. Осипова, Е.В. Екушева, А.В. Сергеев, А.В. Артеменко; ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва; ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); ГБУЗ «Научный психоневрологический центр им. З.П. Соловьева» ДЗ г. Москвы; ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, Москва (РМЖ, №24, 2017) [читать];

статья «Нейромодуляция в лечении первичных форм головной боли: механизмы эффективности, обзор методов и показания к их применению» Э.Д. Исагулян, Е.В. Екушева, А.В. Артеменко, А.В. Сергеев, В.В. Осипова; ФГАУ НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко МЗ РФ, Москва; ФГОУ ДПО Институт повышения квалификации ФМБА, Москва; НИО неврологии Научнотехнологического парка биомедицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва; ГБУЗ Научный психоневрологический центр им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения г. Москвы (журнал «Российский журнал боли» №3, 2018) [читать];

статья «Кластерная головная боль» Т.А. Литовченко, И.Н. Пасюра (Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (38), вересень 2016 р.) [читать];

статья «Самая мучительная головная боль: что мы о ней знаем?» В.В. Осипова, лаборатория неврологии и клинической нейрофизиологии НИО неврологии НИЦ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва (журнал «Медицинский совет» №4, 2013) [читать]

Информация для пациентов с пучковой (кластерной) головной болью [читать]

читайте также пост: Рефрактерные формы мигрени и кластерной головной боли (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

Источник