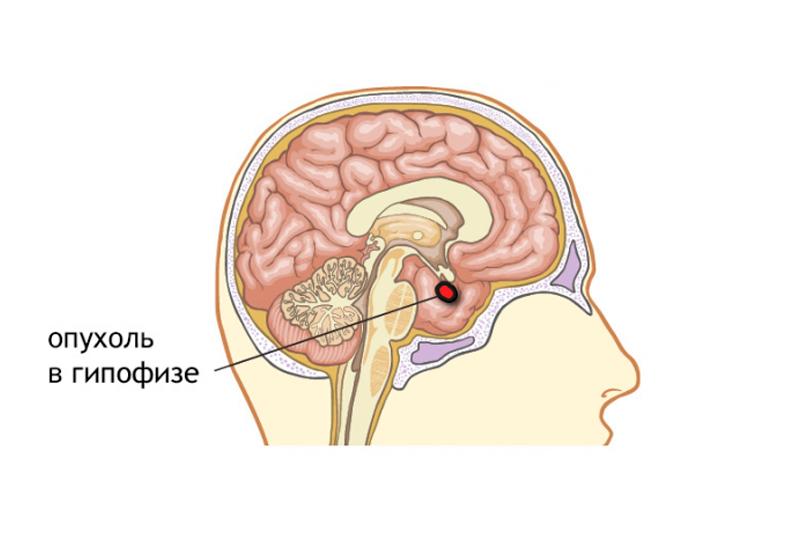

Гипофиз опухоль и головные боли

Возникают головные боли при заболеваниях гипофиза из-за изменений в пораженном органе. Например, их провоцирует увеличение размера аденомы. В некоторых случаях даже возникает эпилепсия. О характере головной боли при заболеваниях гипофиза, диагностике и лечении читайте далее в нашей статье.

Головная боль при заболеваниях гипофиза

Появление головной боли (цефалгии) при новообразовании гипофиза бывает связано с увеличением аденомы, сдавлением соседних мозговых структур, а также гормональными нарушениями.

При аденоме

Крупные опухоли гипофиза, превышающие 1см, называются макроаденомами. По мере роста такие образования оказывают давление на костные ткани (турецкое седло), где находится гипофиз, расположенные вблизи зрительные нервы. Это проявляется возникновением головной боли постоянного и монотонного характера.

Она чаще всего описывается больными как давящая или сжимающая, болезненные ощущения за глазами, реже бывает «взрывная» в висках или лобной части.

Характерные особенности болевого синдрома:

- не меняется в зависимости от положения тела, физической активности, снижения или повышения артериального давления;

- нет тошноты и позывов на рвоту;

- обезболивающие препараты, даже сильнодействующие, немного притупляют интенсивность, но не снимают полностью;

- при быстром увеличении опухоли или внезапном кровоизлиянии становится резкой и нестерпимой;

- сочетается с сужением полей зрения (пациенты перестают видеть предметы, расположенные сбоку), снижением его остроты, двоением;

- бывает постоянная заложенность носа.

В дальнейшем рост опухоли приводит к повышению внутричерепного давления. Характер болевых ощущений меняется:

- головная боль становится интенсивной, распирающей, ее усиливает кашель, смех, натуживание, наклон вперед;

- пациентам трудно двигать глазами;

- присоединяется тошнота и позывы на рвоту.

Такие симптомы обычно бывают при очень крупных новообразованиях, сопровождающихся нарушением зрения. Возникают также приступы с усилением боли и краткой потерей сознания.

Рекомендуем прочитать статью о кровоизлиянии в гипофиз. Из нее вы узнаете о причинах кровоизлияния в гипофиз, симптомах кровоизлияния аденомы и микроаденомы, возможных осложнениях, а также о методах диагностики и лечения кровоизлияния в гипофиз.

А здесь подробнее об аденоме гипофиза.

При микроаденоме

Доброкачественная опухоль размером до 1 см относится к микроаденомам. Она не вызывает существенного сдавления мозговых структур, тем не менее может проявляться головной болью. Причиной такого состояния бывает высокий уровень гормонов – соматотропина, пролактина, кортикотропина, тиреотропина.

Под их влиянием задерживается жидкость и соли в организме, повышается артериальное давление, нарастает спазм сосудов. Все эти факторы способны вызвать головную боль. Если у пациента размеры опухоли минимальны, и она не приводит к изменению гормонального фона, то требуется искать другую причину цефалгии.

Эпилепсия при аденоме гипофиза

Возникновение судорожного синдрома характерно для крупных опухолей, которые чаще всего растут в сторону височной доли головного мозга. Появление непроизвольных сокращений мышц вызвано сдавлением участков мозговой ткани и развитием в этой зоне стойкого очага раздражения.

Приступ может напоминать эпилепсию. У больного возникает резкая слабость, нарастающая тошнота и головокружение, появляется ощущение онемения губ, комка в горле. После этого пациент может потерять сознание на короткое время и упасть. Туловище и конечности вытягиваются, а голова откидывался назад. Кожа становится бледной с синеватым оттенком, дыхание хриплое, изо рта выделяется пена.

По окончанию приступа мышцы расслабляются, некоторое время реакция на внешние раздражители отсутствует.

Такие типичные признаки бывают не всегда. Большинство пациентов отмечают спастические сокращения мышц конечностей, подергивания отдельных мышечных волокон лица. В период припадка, как правило, сознание сохраняется, в отличие от истинной эпилепсии.

Диагностические признаки аденомы

Для того чтобы подтвердить связь головной боли, судорожных припадков и аденомы гипофиза, пациентам показано проведение МРТ головного мозга. Обнаружение крупной опухоли обычно не вызывает затруднений, а микроаденома может быть выявлена при дополнительном введении контрастного вещества. При подозрении на аденому, которая усиленно вырабатывает гормоны, важно провести исследование крови на соматотропин, пролактин, кортикотропин, тиреотропин, гонадотропные.

Для уточнения диагноза необходимы:

- электроэнцефалография;

- реоэнцефалография;

- рентгенография, КТ области гипофиза;

- консультация окулиста, измерение остроты, полей зрения, осмотр глазного дна.

Реоэнцефалография сосудов головного мозга

Лечение головной боли и судорог

Обезболивающие и противосудорожные препараты для терапии применяются кратковременно, преимущественно в период предоперационной подготовки. Если обнаружена мелкая пролактинома, то ее лечение может быть проведено медикаментами, угнетающими образование пролактина (Парлодел, Достинекс). Микроаденомы поддаются также терапии гамма-лучами, протонами, введению радиофармпрепаратов в ткани аденомы.

Чаще всего пациентам рекомендуется удаление аденомы, которая не реагирует на консервативные методики. Небольшая опухоль может быть извлечена через носовые ходы, но при крупных размерах требуется трепанация черепа и открытый доступ. Результат операции определяется размерами опухоли. Чем раньше пациенту проведено ее удаление, тем быстрее происходит восстановление. При макроаденоме удается добиться улучшения состояния, но остается риск рецидива.

Рекомендуем прочитать статью о нарушении работы гипофиза. Из нее вы узнаете о причинах нарушения работы гипофиза, какие заболевания возникают при изменениях, симптомах у женщин и мужчин, а также о методах диагностики и лечения данной патологии.

А здесь подробнее о пролактиноме гипофиза.

Сдавление растущей аденомой гипофиза тканей головного мозга вызывает цефалгию и судорожный синдром. Они нередко сочетаются с нарушениями зрения. Мелкие опухоли могут проявляться болевым синдромом из-за нарушения образования гипофизарных гормонов и изменений мозгового кровотока.

Для выявления аденомы гипофиза требуется МРТ, анализы крови, уточнить диагноз помогает ЭЭГ и реоэнцефалография. Лечение обычно хирургическое, чем раньше опухоль удалена, тем выше вероятность благоприятного прогноза.

Полезное видео

Смотрите на видео о видах и причинах головной боли:

Источник

Опухоли гипофиза – это эндокринное заболевание, являющееся доброкачественным или злокачественным (очень редко) новообразованием в передней или задней доли гипофиза – эндокринной железы.

Опухоли гипофиза встречаются, как у мужчин, так и у женщин в возрасте 30-40 лет и составляют около 15% от всех внутричерепных новообразований.

Гипофиз выполняет регуляционную функцию в отношении других эндокринных желез и играет большое значение в обеспечении постоянства гомеостаза. Опухоль гипофиза головного мозга приводит к нарушению гормонального баланса организма и, соответственно, его гомеостаза, что приводит к многочисленным патологиям.

Опухоли гипофиза: классификация

Опухоли гипофиза бывают злокачественными и доброкачественными, которые называют аденомами.

Самое основное различие этих опухолей – по их функциональной активности. Они бывают:

– гормонально-неактивными (не продуцирующие самостоятельно гормоны);

– гормонально-активными (вырабатывают какой-то из гормонов).

Среди гормонально-активных опухолей различают:

1. Соматотропинпродуцирующие аденомы.

Продуцирует гормон роста – соматотропин.

2. Пролактинсекретирующие аденомы (встречаются наиболее часто – в 35% среди всех случаев опухолей гипофиза).

Продуцирует пролактин – гормон ацидофильных клеток.

3. Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы (встречается в 10-15%).

Продуцирует АКТГ – адренокортикотропный гормон, который стимулирует функциональность надпочечников.

4. Тиротропинпродуцирующие аденомы.

Продуцирует тиротропный гормон, который активизирует работу щитовидки.

5. Фоллтропинпродуцирующие (гонадотропные) аденомы.

Продуцируют гонадотропины – гормоны, стимулирующие половую систему.

По месту локализации опухоли гипофиза встречаются в передней части железы – это аденогипофиз (встречается в 75% от всех случаев новообразований железы) и задней его части – нейрогипофиз.

Опухоль гипофиза: причины

Исследователи так до конца и не установили причины этих новообразований. Единственно, что предполагается так это то, что они могут быть обусловлены генетическим фактором.

Кроме всего прочего, принято выделять провоцирующие опухоль гипофиза обстоятельства:

– синуситы хронической природы;

– тяжелые инфекционные заболевания с поражением нервной системы человека;

– черепно-мозговые травмы;

– длительное применение гормональных препаратов для нормализации гормонального фона;

– различные вредные факторы, влияющие на нормальное внутриутробное развитие плода.

Опухоль гипофиза: симптомы

Чаще всего (в 75%) встречаются гормонально-активные опухоли гипофиза и в зависимости от того, какой гормон они продуцируют, идет проявление тех или иных симптомов.

1. Соматотропинпродуцирующие аденомы зачастую являются причиной акромегалии и характеризуются следующими симптомами:

– сильные головные боли;

– соматики в суставах и мышцах;

– увеличение массы тела и изменение черт лица;

– двоение в глазах;

– увеличение размеров черепа;

– увеличение размеров грудной клетки и стоп с ладонями;

– нарушение роста волосяного покрова…

2. Пролактинсекретирующие опухоли гипофиза характеризуются следующими симптомами:

– увеличение молочных желез у мужчин;

– снижение либидо;

– головные боли;

– у женщин отсутствие менструации…

3. Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы проявляют следующие симптомы:

– жировые отложения в области лица и шеи;

– формирование лунообразного лица;

– проблемы с кожей (тонкая и сухая);

– повышенное артериальное давление;

– сердечно-сосудистые нарушения;

– чрезмерная психологическая “подвижность” (приступы депрессии чередуются с эйфорией).

4. Тиротропинпродуцирующие опухоли гипофиза проявляют синдромы характерные для недостаточности щитовидной железы или тиреотоксикоза.

5. Гонадотропные аденомы проявляются:

– у мужчин импотенцией и гинекомастией;

– у женщин нарушением меноцикла и маточными кровотечениями.

Большие опухоли гипофиза вызывают различные дисфункции нервной системы и могут характеризоваться судорогами, нарушением сознания и деменцией.

Опухоль гипофиза: осложнения

Опухоль гипофиза: диагностика

При подозрении на это заболевание, необходимы:

– обследование на гормональный фон;

– нейровизуализация опухоли;

– офтальмологические исследования.

Для выявления гормонального фона проводят исследование мочи и крови, что позволяет установить уровень тех или иных гормонов и определить вид опухоли гипофиза и степень ее активности.

Нейровизуализация опухоли гипофиза делается при помощи инструментальной диагностики:

– рентгенографии;

– магнитно-резонансной и компьютерной томографии головного мозга.

Офтальмологические исследования позволяют определить степень вовлеченности в этот патологический процесс зрительных нервов.

Опухоль гипофиза головного мозга должна быть выявлена как можно раньше, т.к. это является залогом ее успешного лечения.

Опухоль гипофиза: лечение

Есть несколько способов лечения этих новообразований головного мозга: медикаментозный, лучевой и хирургический.

Самым радикальным и наиболее эффективным методом считается удаление опухоли гипофиза. Как правило, оно сопровождается лучевой терапией. У этого метода есть один большой недостаток: при его проведении “убивается” иммунная система человека, сбои которой и так явились причиной появления этого заболевания.

Во время лечения опухоли гипофиза врач сталкивается с огромной проблемой: параллельно с терапией необходимо еще поднимать иммунный статус самого больного, чтобы его организм тоже “включался” в борьбу с болезнью. Если этого не происходит, то лечение крайне затрудненно и неэффективно. Тем более нужно учесть тот факт, что без устранения проблем с иммунной системой, болезнь, даже если ее “загнать” в рецессию, все равно вернется. Когда происходит удаление опухоли гипофиза, то справится с тяжелым состоянием организме в послеоперационный период, поможет только сильная иммунная система.

Применение медикаментозного метода тоже имеет свои недостатки: лекарственные препараты вызывают достаточно неприятные побочные эффекты, что тоже негативным образом сказывается на иммунитете.

Для решения этих вопросов в комплексной терапии опухолей гипофиза применяют иммунный препарат Трансфер фактор.

Основу этого препарата составляют одноименные иммунные молекулы, которые, попадая в организм, выполняют три функции:

– устраняют сбои эндокринной и иммунной систем, и способствует их дальнейшему нормальному развитию и формированию;

– являясь информационными частицами (той же природы, что и ДНК), трансферфакторы “записывают и хранят” всю информацию о чужеродных агентах – возбудителях различных заболеваний, которые (агенты) вторгаются в организм, и при повторном их вторжении, “передают” эту информацию иммунной системе, которая нейтрализует эти антигены;

– устраняют все побочные явления, вызываемые применением других лекарственных препаратов одновременно усиливая их терапевтический эффект.

Имеется целая линейка этого иммуномодулятора, из которой Трансфер фактор Эдванс и Трансфер фактор Глюкоуч используются в программе “Эндокринная система” для профилактики и комплексного лечения эндокринных заболеваний, в т.ч. и опухолей гипофиза.

Источник

Опухоль гипофиза — это доброкачественное (или злокачественное) новообразование, которое формируется в гипофизе. По своей природе это довольно распространенное заболевание. С одинаковой частотой опухоли диагностируются и у женщин, и у мужчин. Чаще всего подвергаются образованию опухолей люди за 30-40 лет.

Содержание статьи:

- Причины опухолей гипофиза

- Классификация опухолей гипофиза

- Симптомы опухолей гипофиза

- Диагностика опухолей гипофиза

- Лечение опухолей гипофиза

- Прогноз при опухолях гипофиза

К образованию опухолей приводит аномальное размножение клеток, а дальше нарушение баланса гормонов и неврологические проблемы.

Гипофиз — это одна из главных составляющих эндокринной системы, которая способствует ее нормальному функционированию, а также с помощью гормонов регулирует работу других органов. Размерами он не более двух сантиметров и весом около одного грамма. Гипоталамус и гипофиз регулируют работу множественных обменных процессов в организме человека. Сбой гормональной деятельности усугубляет работу практически всех эндокринных желез, что влечет за собой патологические последствия. По своему строению гипофиз состоит из двух долей: нейрогипофиза и аденогипофиза.

Вещества, которые выделяет передняя доля гипофиза:

- меланоцитогропин, МСГ (контролирует распределение меланина);

- тиреотропин, ТТГ (влияет на щитовидную железу);

- пролактин, ПРЛ (отвечает за выработку молока в груди в послеродовый период);

- адренокортикотропный гормон, АКТГ (наблюдает за работой надпочечников);

- соматотропин, СТГ (гормон контролирует рост человека).

Вещества, которые выделяет задняя доля гипофиза:

- окситоцин (женщинам он нужен для стимуляции родов);

- антидиуретический гормон, АДГ (отвечает за правильную работу почек).

Задняя доля гипофиза представляет собой продолжение гипоталамуса. Гипофиз не только сам формирует, но и влияет на производство другими железами гормонов. Они координируются центральной нервной системой. Появление опухолей (аденом) провоцирует нарушения стандартной работы железы, а также дезорганизовует гормональный баланс в организме пациента. Эти аденомы, как правило, не оставляют ограничения гипофиза и не расширяются по соседним тканям и органам, но тем не менее могут образовываться возле гипофиза, а не внутри него самого.

Сами по себе опухоли могут варьироваться в формах, размерах и характере их развития.

Причины опухолей гипофиза

Сегодня современная медицина не может дать точного ответа на вопрос о развитии опухоли, но ученые выдвигают некоторые предположения по этому поводу. Во многих случаях влияют наследственные факторы или же генетические. Приводят к данному заболеванию разнообразные воспаления и инфекции нервной системы, травмы в области головы, хронические воспаления придаточных пазух носа (хронические синуситы), любые другие инфекционные недуги, которые провоцируются различного рода бактериями и вирусами. Причиной опухоли гипофиза нередко стает также избыточное влияние на организм токсических вредных веществ, а еще любые патологии при вынашивании или же при родах (преждевременные роды, инфекция в околоплодных водах, рак плодовой оболочки и др.).

Гормональные опухоли, чаще всего — опухоли гипофиза. При неконтролируемом росте клеток, которые вырабатывают гормон роста, могут появиться такого вида заболевания.

Бытует такое мнение, согласно которому прогрессирование аномальных тканей гипофиза может активизироваться вследствие непродуктивной деятельности периферических желез эндокринной системы или переизбытка гормона, выделяемого гипоталамусом.

Классификация опухолей гипофиза

Разделяют опухоли гипофиза на макроаденомы и микроаденомы. Название их зависит от размеров диагностируемой опухоли. Также существуют такие группы, как гормонально-неактивные и гормонально-активные. Гормональная активность легко проверяется при сдачи крови. Гормонально-активная опухоль будет характеризоваться излишним выделением гормона гипофиза. Редко скрытыми аденомами могут быть гормонально-неактивные опухоли.

Симптомы опухолей гипофиза

Причиной для волнений и обращения к специалисту является для женщины сбой менструального цикла, светлые выделения из сосков на, а у мужчины — нарушение полового роста, потенции.

Симптомы опухоли гипофиза могут быть совершенно разные и это связано с их размерами. К примеру, новообразование около 19 мм величиной, называют макроаденомами, а еще меньшего размера, микроаденомами. Вот эти макроаденомы имеют свойство поджимать другие близлежащие ткани.

Симптоматика новообразований, влияющих на окружающие ткани:

- острые головные боли, частые и внезапные;

- усталость, слабость организма;

- ухудшение или потеря зрения;

- частые запоры;

- рвотные рефлексы, тошнота;

- проблемы, связанные с сексуальной жизнью;

- выпадение волос;

- больной набирает в весе или же наоборот худеет.

Существуют такие опухоли гипофиза, которые вырабатывают свои гормоны помимо гипофизной железы. Они называются гормонально-активными.

Новообразования, которые производят соматотропин, предопределяют возникновение у зрелых особей акромегалии, что сопровождается такими симптомами:

- нарушение роста волосяного покрова головы;

- раздвоение в глазах;

- дискомфортные ощущения в суставах и мышцах;

- головные боли;

- увеличение в размерах ладоней и стоп.

Когда такое заболевание обнаруживается у ребенка, то зачастую он страдает от гигантизма, неправильного развития строения тела (чрезмерно большой рост, голова при этом маленькая, конечности удлиненные). Все это влечет за собой разные патологии со стороны половой функции, отстает психическое и физическое развитие.

Противоестественное развитие предопределяют пролактинсекретирующие опухоли:

- мужчины страдают от увеличения паренхимы молочных желез (гинекомастия);

- бесплодие, вызванное отсутствием менструации у женщин (аменорея) или же нерегулярный менструальный цикл (олигоменария);

- выделение у мужчин и женщин грудного молока, которое сопровождается сниженным половым влечениям, жаром, резко возникшими головными болями (галакторея);

- у мужчин происходит нарушение или полная потеря сексуальных отношений с женщинами.

Некоторые аденомы, которые продуцируют адренокортикотропный гормон (АКТГ) могут стать причиной излишней производительности гормонов коры надпочечников, что является источником развития заболевания Кушинга. При этом отмечаются такие симптомы:

- неправильное распределение жировой ткани, размещение ее в области лица, а также шеи, туловища, но при всем этом конечности остаются худыми;

- кожа становится измученной, тонкой, сухой и воспаленной;

- акроцианоз;

- кожа склонна к интенсивной пигментации, появляются синяки и растяжки;

- может возникнуть сахарный диабет или остеопороз;

- артериальная гипертензия;

- постоянные психические дефекты, эйфории или депрессии;

- атрофия мышц;

- лицо становится лунообразным.

Тиреотропинпродуцирующие аденомы провоцируют появление гипотиреоза. Развитие заболевания может начаться при функциональной недостаточности щитовидной железы. Гонадотропные опухоли гипофиза характеризируются у женщин частыми маточными кровотечениями, системными нарушениями менструального цикла.

Чем больше по своим размерам опухоль, тем более выраженными могут быть проявления, симптомы болезни, которые будут усугубляться в дальнейшем с увеличением новообразований. Если вовремя их не устранить, результат может быть фатальным для пациента. Такие аденомы стают причиной внезапной утраты зрения или его ухудшения, атрофии зрительного нерва. В самых тяжелых случаях возможна полная потеря зрения.

При поражении аденомами черепно-мозговых нервов есть риск повреждения нервной системы. Клинические симптомы в этом случае такие:

- резкие судороги некоторых частей тела;

- нистагм;

- сильные головные боли, внутричерепное давление высокое;

- происходит расстройство сознания пациента.

Аденома гипофиза имеет очень пагубное влияние на желудочки мозга, а именно оказывает давление на них. При этом образуется водянка мозга или же гидроцефалия. Такой исход влечет за собой нарушения: паралич глазных яблок (офтальмоплегия) или же двоение в глазах (диплопия). Развитие пагубной опухоли вниз произведет к разрыву турецкого седла, а также распространению патологии в область пазухи носа, при этом происходит истекание цереброспинальной жидкости из носа.

Диагностика опухолей гипофиза

При первых же признаках опухоли гипофиза нужно немедленно обратиться к высококвалифицированным специалистам. В клинике врачи проведут обследования на гормональные и офтальмологические нарушения. Для этого нужно будет сдать анализ крови и мочи. Это делается чтобы определить уровень наличия гормонов.

Что касается офтальмологического осмотра, то именно он поможет определить размеры аденомы, а также направление ее формирования. Далее, обязательно исследуется жидкость спинного мозга на наличие в ней протеинов, поскольку это может быть непрямым признаком присутствия аденомы в мозгу.

Следующим шагом станет рентгенография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография головного мозга, что нейровизуализирует новообразования гипофиза. Но, в случае незначительной опухоли по своим размерам, рентгенография будет бессмысленной, так как она определяет лишь аденомы, которые оказывают явное влияние на окружающие ткани.

Точную локализацию и объемы незначительных опухолей диагностируют компьютерные томографы. Также часто доктора используют радиоиммунологический метод. Поскольку, как уже говорилось в статье, данное заболевание гипофиза обнаружить крайне сложно, врачи пользуются комплексной диагностикой для точного определения диагноза.

Лечение опухолей гипофиза

Существует несколько разновидностей лечения опухоли гипофиза:

- медикаментозное лечение, которое назначают на ранних стадиях развития болезни, когда врачи могут обойтись без хирургического вмешательства (обычно применяют ципрогептадин, каберглобин, бромокриптин — они регулируют уровень гормонов в организме);

- внутритканевая или же дистанционная лучевая терапия (проводится при наличии таких особенностей, при которых опухоль не допускает хирургического вмешательства);

- оперативное вмешательство — врачи прибегают к этому методу в самых тяжелых случаях, когда болезнь сильно запущена или аденома имеет большие размеры. После такой процедуры пациенту назначается гормонотерапия и дополнительная лучевая терапия.

Удаление аденомы инструментальным путем в наше время осуществляется с помощью эндоназального транссфеноидального вмешательства, иными словами — через носовой проход. Это совершенно безопасный метод, поскольку проникновение совершается эндоскопическим зондом и миниатюрными инструментами, что позволяет избежать каких-либо инфекций и разрезов во время операции.

Прогноз при опухолях гипофиза

Опухоли гипофиза по статистике занимают 15% внутричерепных новообразований. В большинстве случаев это медленно увеличивающиеся в размерах доброкачественные опухоли (что уменьшает количество рецидивов), они не выходят за черты клиновой кости (еще известной как турецкое седло, в нем и расположен гипофиз). Но есть и злокачественные, то есть те, которые имеют раковую природу развития.

Ученые установили, что возраст у женщин и мужчин, в котором наиболее часто диагностируется такого рода заболевание — 30-40 лет. Дети таким заболеванием страдают очень редко.

В 80% случаев наблюдается бессимптомное развитие болезни. Реабилитировать зрительные процессы возможно лишь на начальных этапах развития аномальных процессов.

Прогноз при таком заболевании сделать сложно, поскольку это зависит напрямую от своевременного распознавания и начала лечения. Поэтому стоит своевременно обращаться к врачу и вовремя проходить плановые медосмотры. Но стоит сказать, что в 25% случаев успешный исход болезни имеют пациенты с соматотропиномами и пролактиномами, остальные же аденомы благополучно вылечиваются в 80% случаев.

Источник